石高は『こくだか』と読みます。100万石など、よく聞いているけれど説明しようとすると詳しくはわからないことに気づきます。

調べてみると、領地の広さ、資産の大きさとは言い切れないということを知ったし、江戸時代の経済政策にひとつの見方が見えてきました。

中世・近世 安土桃山時代 ~ 江戸時代

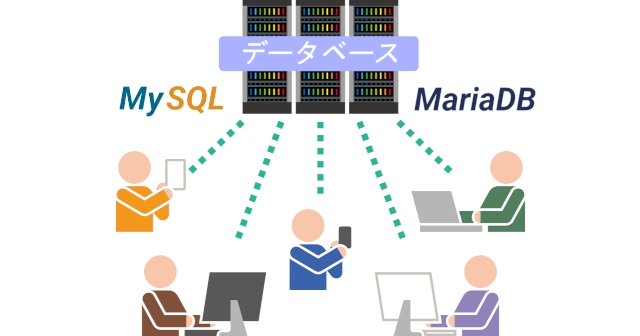

石高は会社の社員数、都道府県の人口と同じ

まず答えからいうと、石高は、いまの感覚でいえば会社の社員数や都道府県の人口と同じです。

また、会社の売上高、都道府県の税収にもなります。

会社や地域の規模は、人の数、お金、土地の広さなどで表します。石高はこの3つをつまみ食いして、いいとこ取りをしています。

人が多い。

↓

お金が多い。土地が広い。

↓

豊か。

と言えなくもないですが、絶対ではありません。

多くの社員を集めて、あの手この手を尽くして低賃金で働かせるブラック企業と、5人で年商20億円を稼ぐ企業ではどちらが豊かでしょうか?

また、マンションの1室でIT系の仕事をする人と、北海道で酪農をしている人でどっちが豊かか分かるでしょうか?

同じように石高は国の豊かさを表すものですが、それがすべてではありません。

石高は会社の社員数・売上高と同じ。

地域の人口・税収と同じ。

石(こく)は1人の人が1年間食べていけるという意味

と思うでしょう。石高の意味はシンプルです。

- コメの収穫高の単位

- 1人の大人が1年間食べていけるだけのコメの量

当時は今とちがって正確な人口はわかりません。今よりもかんたんに人が死んでいたし出生数も正確に分からず、人の入れ替わりが多い時代でした。

このような中、石高は人口とコメの生産高の2つを見るのに使われました。

1万石 = 1万人

10万石 = 10万人

100万石 = 100万人

の領民を1年間養える。

『加賀100万石』は、100万人の人が1年間生活していけるだけの国力があるということですね?

1石は、1人の人が1年間食べていけるだけのコメの量

石高は豊臣秀吉が広めた

石高制を採用する前の戦国時代は、主にふたつの方法で経済をまわしてました。

| 東日本 | 貫高制(かんだかせい) |

| 西日本 | 物品貨幣(ぶっぴんかへい) |

物品貨幣は物々交換のことで、コメ・絹・塩などの交換取引。貫高制はコメの価値をお金に変えます。

そのほか、土地や武士の給料などの価値も決めていました。いまの日本、世界の経済のしくみと同じです。

これだと農業に限らず、漁業、林業などのいろいろな産業、お金で売り買いをする商人の利益を『お金』に統一できるので、経済だけを見るなら石高制よりも優れたシステムでした。

時代もののドラマや映画を見ると分かる。

織田信長などの戦国時代の場合、『銭100貫を与える』とかいうセリフが出てくる。

報酬がお金。

一方、豊臣秀吉や徳川家康の時代になると『〇〇国(郡)の100石を与える』というセリフになっていく。

(秀吉は大量の銀をもっていたので同時にお金を与えたりした。)

貫高制の弱点

当時のお金は、ほとんどが中国からの輸入品です。また、私鋳銭(しちゅうせん)という、大商人や豪族など実力者が勝手に発行するお金があってゴチャまぜでした。

全国共通の通貨がなかったんですね?

国内で、円・ドル・ポンド・元などいろんな通貨で経済を回していると思えばどんな状態だったか分かります。

カオスです。日銀総裁みたいな人がいっぱいいるし。

また、私鋳銭は鐚銭(びたせん)ともいわれ、質が悪いと評判がよくありませんでした。

ビタ一文も払わない。

という言葉の『ビタ』は鐚銭のこと。『質の悪いお金でも払わない』という意味。

通貨のコントロールができない

このような状況なので、

- 貨幣の量を調節できない

- 品質にバラツキがある

- 種類がいくつもあって統一されていない

など、すべてのモノをお金に変換する優れたシステムがかえって混乱させていました。

経済は無駄なくお金を回せるほうが良いです。でも新しい私鋳銭が発行されると両替の手間が必ず出てきます。そして、この私鋳銭の価値をみんなで共有するのに時間がかかります。

これではモノの価値をお金に統一する意味がありません。

(そもそも流通しているお金の価値がちがって統一されてない。)

この不安定な経済システムを改善するため戦国時代の武将たちは、質の悪い貨幣の流通を止めて、コメの収穫量で価値を決める『石高制』を採用しはじめます。

経済をコントロールできないのは為政者にとってキツい。不景気を止める対策が取れないので。

コメ1俵を品質のいい100貫(かん)に変えた場合と、品質の悪い100貫に変えた場合を考えます。

この100貫を金(きん)に変えようとしたとき、質のいい貨幣は金100グラムに替えられるのに、質の悪い貨幣は金20グラムだったとしたらどうでしょう?

このように貨幣の価値がバラバラだと不平不満が爆発する。

だからお金の価値を見定めるプロの両替商という商売が繁盛した。

石高制のメリット

石高制はコメそのものに価値があるので、貨幣の品質に左右されないメリットがありました。また、コメの出来によりますがコメ(お金)の価値をコントロールできるメリットもあります。

(コメの流通量をコントロールすればいい。)

なにより、コメは全国共通の食べ物でした。

(= 全国共通の貨幣になる)

織田信長も同じような政策を行っています。

それを、国家の豊かさの基準として採用したのは豊臣秀吉が最初です。太閤検地(たいこうけんち)は有名ですが、太閤検地はコメの収穫量(豊かさの価値)を正確に測るための調査のこと。

石高は秀吉が日本全体で初めて採用してから、明治維新で日本が近代化するまで使われました。

米をお金として使う習慣は古代からあったと言われます。全国共通の作物だったから。

米作りが一般的になった弥生時代からあったという話も。

ただしこれを石高制とは言いません。戦国末期からの米本位制のことを言います。

石高は経済の豊かさを表していない

それでも石高制は完ぺきではありません。弱点もあります。

当時は武将や寺社仏閣が国家単位になっていて、経済活動をしたり戦争をしていました。もちろん、それぞれの活動に必要な人の動員も自国領から調達します。

国をまたいで渡り歩く傭兵もいた。明智光秀などが有名。

石高が高くてもコメの生産性の低いところは貧乏人が多くなります。逆に、コメの生産性の高いところは裕福な人が多くなります。

また、コメはお金でもあり金貨、銀貨、銅銭などのお金もあります。

コメの収穫高が高いところはお金持ちといえますが、商人が多い地域ではコメよりも貨幣のほうが経済の豊かさを表していました。

でも石高は低いです。コメを作ってないので。(たとえば大阪の堺)

こうなると、どの領地(国)が強いのか比較できません。

石高は経済の豊かさの絶対ではありません。もちろん、石高が大きいところは経済が豊かになるという見方もできます。

石高だけでは正確な経済の豊かさは測れない

石高では土地の広さが分からない

石高は単純なコメの収穫量なので、コメの生産性の高いところは石高に対する領地は小さくなります。

領地によってはコメの生産に合った地域とそうでない地域とバラバラ。

領地が広ければ田んぼにする土地がたくさんあるので石高は大きくなるといえますが、コメの生産性が不明なので石高では土地の広さが正確にわかりません。

だから秀吉は大がかりな検地をして、コメ作の適性と土地の広さのバランスを考え領地の再編をしました。

秀吉は転封をして領主の配置転換を行いますが、たんに論功行賞や懲罰、謀反を抑える戦略のためだけにやっていたのではありません。

領地の再編をしたのでどうしても領主の再編も必要でした。

転封(てんぽう)

徳川将軍家が大名を別の土地へ国替えすること。

大名に罰を与えるために行うこともあった。

石高では土地の広さがわからない

石高は比較的使い勝手のいい単位

今では、経済の豊かさ、土地の広さ、人口など正確に把握する方法がいくつもありますが、当時はまだ未熟でした。

- 正確じゃないけど人口として見ることができる

- 正確じゃないけど経済の豊かさが分かる

- 正確じゃないけど土地の広さが分かる

完ぺきではないですが万能な単位だったので、江戸幕府は正式に採用したのでしょう。貫高制は混乱のトラウマが大きかったのかもしれません。

このため、貫高制の不安やコメ産業が日本の主流だったことで、経済以外も含めた『豊かさ』を把握するのに便利だった石高制が使われます。

貨幣経済は商人の間で広まります。

天下を統一した徳川幕府が貨幣の鋳造権を独占したことで、統一された質の貨幣を安定して供給できるようになったから。

貫高制の弱点を克服しました。だったら貨幣経済でも行けたんじゃないかと思うが。

江戸時代は石高制と貨幣経済のハイブリッド経済システム

江戸時代に気づいていた。石高制の限界

田沼意次(たぬま おきつぐ)は暴れん坊将軍・第8代 徳川吉宗のあと、10代将軍・家治のときに老中になった人です。

意次の時代は、吉宗の緊縮財政の直後で不景気でした。

(質素倹約。コロナ自粛みたいなもの。人が意図的に経済を止める点で。当然、経済はズタボロ。)

そこで意次は、商業や貿易を広げて景気を良くすることを考えます。そして、その利益を税金で納めるようにして、年貢(税収)が足りない分をカバーしようとしました。

(積極財政。吉宗の政策とは真逆。)

(景気浮揚と税収アップのダブル政策。)

今見るとあたりまえですが、税金をコメでなくお金で払うのは当時の非常識、なんなら悪手でした。

結局、ライバルでそのあと老中になる、吉宗の孫・松平定信(まつだいら さだのぶ)に潰されます。

意次は貨幣経済への移行を考えていた。

石高制の限界を知っていた。

当時の常識『商人は反社会勢力』

当時、幕府が社会の構成員で一番大事にしていたのは武士です。その次は農民。そして、何かを作る職人、商人です。

(士農工商という言葉に出ている。)

もちろん、社会ステータスの高い方が税負担が高いです。武士は特権階級なので除いて。

商人は、あまり納税を求められない人達でした。

(金はもってるけどコメを作ってないので払えない。)

幕府からすると、金をもってるからチヤホヤしていただけで、心のなかでは『守銭奴の下層民が!』と思っていたのが当時の常識です。

そこに目をつけたのが意次です。

商人は下層民じゃない。

安定して税金を納めるだけの力がある。

商人の仕事はそこまで悪くない。

こう常識を変えれば、税収が増えて民が豊かになると考えました。

この人、経済の天才だと思います。

農民はつらいよ

結局、江戸時代の税金を負担していたのは農民でした。幕府からすると、

金(コメ)を作ってるんだから払えるっしょ?

そうなんでしょうが農民はきついです。税金を納めるためにコメを作ってるので、自分の財産も作れません。

(小作農なので土地のテナント料も払っていた。)

一揆(いっき)というと農民が多いのはそのためです。

『金(コメ)が作れなくて税金払えねーし、死んでしまうわ!』

と言ってたんですね?

(税負担のない商人・職人は幕府への不満は小さい。)

幕府と農民はブラック企業とその社員

士農工商という身分制度は、今の歴史の解釈では無かったというのが主流です。武士以外は流動的で上下関係が無かったのが実情だったから。

(とくに地方の農民から都市部の町人になる人は多かった。以外に転職が多かったんですね?)

でも、税金を多く納める人を大事にするのが政治の常。当時はそれが農民。でも実態は年貢が苦しくてむしろイジメに近いです。

イジメを外らすために『やりがい』(君を大事にしてるよ?というポーズ)を与えていたのでしょう。やってることはブラック企業と同じ。やりがいで働かせ報酬を上げることはしない。

都市部へ行く人の動機は脱・ブラック企業で、農民から町人に転職していました。

武士と商人

一方商人は、年貢はないし稼いだお金は全部自分のものかといえばそうじゃありませんでした。

商人は、税金は納めないけどお金を武士に渡してました。商売の便宜を図ってもらうためなのでワイロに見えなくもない。

武士は武士で商人のお金を当てにして融通してもらいます。

だから武士と商人の力関係は微妙です。借金しすぎて商人に頭の上がらない武士もいれば、借金を踏み倒しても商人にマウントを取る武士もいました。

借金を無しにしてもらう代わりに、武士の身分を売ってしまう人もいたほど。

江戸時代には徳政令がありましたが、『民を守る』は名目で本音は武士を守るため。

幕府が借金をチャラにしろと命令するものなので、武士は徳政令を期待して商人にたかったのかもしれません。

桃鉄では最強カードのひとつですが、江戸時代の商人にはキングボンビー級の地獄です。

武士との商人の関係は、それぞれのキャラクタと交渉力に左右されてた。

武士のほうが強いと一般的に言われるほど単純ではない。

常識人・松平定信。でも経済オンチ

話を政治家に戻して、田沼意次のライバル、松平定信(まつだいら さだのぶ)は常識人です。徳川の血筋なので田沼の経済政策は大嫌いでした。

オレ様の先祖が作り上げたシステムを壊そうとする無法者。

ぐらいに思っていました。

もちろん、定信の常識では『商人は下層民』です。商人を取り込んで経済を良くするよりも常識のほうが勝ってしまいました。

江戸時代の有名な3大改革のひとつ、『寛政の改革』は定信が行なったものですが、かんたんに言うと緊縮財政です。

(お祖父ちゃんの徳川吉宗と同じ質素倹約。)

別の言葉で言えば、商人の財力を意地でも税収に入れない、商人は下層民政策。

寛政の改革は、経済の面では失策、アンポンタン。

定信は石高制の限界に気づかなかった。もしくは、気づいても家柄がそれを許さなかった。

田沼の政策が通っていれば、日本はあのころに、世界トップクラスの経済・金融システムをもてるくらいの可能性があった。

先物取引はシカゴが有名だが、そのシカゴの取引所ができる前、江戸時代には先物取引のシステムが今から見ても遜色が無いほど機能していた。

それくらい日本の金融システムは先を行っていたから。

『寛政の改革』で定信が優秀ですごい人の評価を受けたために、意次は悪人の評価をされている。

(学校でもそう教えられた。)

『越後屋。おぬしもワルよの~』の世界観は意次がモデルとも言われる。

でも最近は、意次の政策は見直されている。あそこで経済を底上げできてたら徳川時代はもっと続いたと言われるほど。

(あのとき、貨幣経済に移行できてれば...)

それくらい意次には先見の明があった。あまりにも先を行き過ぎて非常識・暴論にされちゃったけど。

幕政の三大改革はそろって経済オンチ

今も学校の歴史で習うか分かりませんが、ボクのころは『幕政の三大改革』という江戸幕府のすばらしい改革があったと習いました。

でも、この改革は共通して『経済をぶっ壊す政策』です。緊縮財政と財政再建優先。

質素倹約。無駄遣い禁止。

-> 消費が冷える。経済停滞。

そしてもうひとつは、石高制にこだわりすぎたこと。

享保の改革 - 第8代将軍 徳川吉宗

徳川吉宗(とくわが よしむね)が将軍のころは、大阪の町人から広がった元禄文化(げんろくぶんか)が落ち着いたころで、幕府の財政が赤字でした。

そこで行なったのが享保の改革(きょうほうのかいかく)。

でも、大阪の堺を中心に流通・貨幣経済が大きく発展して、日本経済は絶好調。不景気だったのは、コメのお金としての価値が下がって給料が減った武士たちと米を作る農民。

株価は絶好調だけど生活実感は下がりっぱなしの今と似ている。

ちがいは、今は政治家には何も影響ないけど、当時は政治家の武士が一番痛手を被っていた。

幕府の財政が悪いのもコメの価値が下がったから。

享保の改革は、コメの価格を上げるためにそのほかの価値を下げました。そのために、質素倹約で流通・貨幣経済の流れを抑えます。

一番割りを食ったのは農民です。タイミング悪く不作が続き、幕府のコメの増産命令のダブルパンチだったのでにっちもさっちもいかない。じっさい、吉宗の時代は農民一揆が多発します。

下がったコメの価値を上げる。

流通・貨幣経済の流れを止めて商人は貧乏に。

農民は増産命令(増税)に反発して一揆を起こす。

喜んだのは給料が上がった武士と財政再建に成功した幕府。

徳川宗春の反逆

享保の改革に真っ向から反抗したのは、尾張藩主・徳川宗春(とくがわ むねはる)です。

(尾張藩主は徳川御三家の筆頭で、将軍を出すために作られた家。)

宗春は経済のことがよく分かっていて、自分が先頭に立ちアホになってお金を使いまくりました。

商業振興策です。自腹を切ってイベントを主催したりもしました。尾張は活気に溢れます。

でもそこは徳川家。石高制の呪縛からはなれられません。商人からは税金を取りませんでした。

おかげで尾張藩の財政赤字が膨らむばかり。

最悪なのはここからで、尾張藩にキレた将軍・徳川吉宗は宗春を藩主から引きずり下ろして幽閉しました。

もちろん緊縮財政に向かったので、ただの無駄遣いでTHE・エンド。

尾張藩の地獄は終わらない。吉宗は尾張藩の御三家筆頭の家柄まで奪う。

吉宗は息子に、田安家(たやす)、一橋家(ひとつばし)を興させて、御三家よりも、そこから将軍を出すように仕向ける。

(のちに清水家(しみず)も作られる。御三卿(ごさんきょう))

さらに幕府は、亡くなった宗春の墓を金網で覆って嫌がらせした。その金網は75年のあいだ解かれなかったそう。

じつは8代将軍 吉宗、その子たちは陰湿なやつ。孫の松平定信の田沼意次に対する恨みつらみもネチネチしていた。

宗春は遊郭にもお金を使ったという話もあります。今で言えばソープランドやキャバクラ、銀座のクラブなど夜の街にも補助金をたくさん出したということ。

ここが将軍の逆鱗に触れた。風紀の乱れが嫌いな吉宗だったので。

そのおかげか、尾張名古屋人の派手好き、イベント好き気質はこのとき作られたとも言われます。

織田信長や豊臣秀吉を見てると、もともとそうだったとも思えるが。

寛政の改革 - 松平定信

松平定信が行った寛政の改革は、金融政策、とくに通貨政策は田沼意次の政策を引き継ぎましたが、やっぱり8代将軍 吉宗の孫、商人から税を取りませんでした。

(重商政策(じゅうしょうせいさく)の廃止。)

むしろ農業政策に力をいれました。石高制から脱却できません。

田沼の重商政策の弊害

田沼の重商政策は一言でいえば『稼げるやつはどんどん稼げ!ジャマしないから』。そのあとそこから税金をとるつもりで。

でも、税金を取る前に松平定信のネチネチで失脚します。

結局、税金を取られないお金持ちが増えて貧富の差が大きくなり、農民からでさえとんでもない金持ちが出てきます。

田沼の政策は中途半端に終わったので『金さえあればOK』の世の中になってしまいました。

(賄賂が横行。武士も金を追いかけ始める。)

寛政の改革のひとつは『金で解決』の是正です。とくに金をもらって何でもありになっていた武士たちに厳しくしました。

田沼時代は天災・飢饉が多く、その復興も必要だった。

じっちゃんの名にかけて

定信が乱れた世の中を正そうとするのに参考にしたのが享保の改革です。

でもこの改革は緊縮財政なので経済の回りは鈍くなります。かんたんに言えば景気が悪くなる。

定信は将軍の孫で『徳川 命!』なので、民の自由な行動で経済を回すという発想がありません。

どこか、武士の懐さえ良ければ日本の経済も良いと思っていたように見えます。

(人口に対する武士の比率を見ればそんなワケないと思うが。)

化政文化の種を撒いたのは田沼

定信の曲がったことが大嫌い政策は不評で『田沼の時代がなつかしい』と言われるほどでした。

結局、定信は6年で老中を辞め、その直後から化政文化(かせいぶんか)がはじまります。

化政文化の、歌舞伎、浮世絵、川柳など、世界に誇る『江戸の文化』はこのころに発展しました。

葛飾北斎(かつしか ほくさい)や杉田玄白(すぎた げんぱく)、平賀源内(ひらが げんない)、本居宣長(もとおり のりなが)が有名です。

化政文化は定信の早めの失脚で、民のユルユル加減を許す政策(田沼政策)がかろうじて残っていて始まったのかもしれません。

(一番の要因は定信の窮屈さの反動だと思うが。)

江戸時代の華やかな文化のことを『(元号)文化』で呼びますが、これらの中心は町人です。民の自由は経済だけでなく世の中の活力を大きくする証拠。

農民には年貢に追われて文化を作る余裕などありません。

ボトムアップで文化を作った国はめずらしい

このように、日本を代表する文化は庶民から生まれたものが多いです。とくに世界に影響を与えたものは。浮世絵、スシなど。

こういう現象は世界を見ても珍しいです。フランス料理なんかそうですが、フランス革命で宮廷料理を作る料理人たちが職を失って、食っていくために自分の店を出したのが始まり。

高級料理を庶民の料理に変えたのでトップダウン方式です。こうして、お金や権力をもった人たちが文化を作り広まっていくのが普通。日本も江戸時代以前はそうでした。

江戸時代も上から抑える政策でしたが、庶民は適当にごまかして自由に活動していたところがあります。

(農民が都市部に移動して町人に転職するのも厳密にはルール違反。ルールでは生まれ故郷を出るのは許されない。)

ボクも幕府の抑えつけばかりを強調していますが、一方で幕府は、言い訳してルールを守らない庶民を黙認していたところがある。

天保の改革 - 水野忠邦

老中・水野忠邦(みずの ただくに)の天保の改革(てんぽうのかいかく)は、その前の改革のモノマネと言われるほど似ています。

経済も同じように、化政文化の好景気が終わったころでした。

水野の運の悪いところは、アヘン戦争で中国・清が負けるなど、幕末の動乱が目の前に来ていたこと。

すでに幕府の優秀な官僚では対応できないほど世界が変わっていました。

水野もそのひとりです。今まで先人たちが築いたものを壊してでも新しいことにチャレンジはできなかったので『商人から税金を取る』という非常識なことはできません。

このあと時代は幕末に向かっていくので、結局、田沼がやろうとしたことは幕府が倒れるまでできませんでした。

文化の粛清

こういう人がまずやろうとするのは、ヤンチャな人を攻撃することろ。学園ドラマに出てくるメガネの学級委員長みたいなやつ。

歌舞伎の市川團十郎を江戸から追放したり、寄席を移転させたり。

(おいおい。せっかく生まれた一般民衆の文化を潰してどうするよ?)

コロナ騒動で新宿・歌舞伎町が狙われているのと似ています。5月までは、いちばん感染者数が多かったのは世田谷区だったのに。

(2021年5月6日時点で最も多い。)

ヤンチャな人が集まりやすいところを狙う理由はなんですか? 高級住宅街が多い世田谷区も多いですよ~。とだけ言っときます。

(世田谷区は悪くない。人口が多いので感染者数が多いのはあたり前。)

年貢がきつくて、地方から江戸に流入する人も大量にいました。

水野は『お前ら、とっとと国に帰れ』という政策もします。

(人返し令)

この時代はコロナ騒動の今と似てるとこありますね? 政権と(国)民の求めることは逆だけど。

石高は戦力も表している

石高の話をしていたのにどっかに行っちゃったので最後に戻します。

江戸幕府は各藩に、石高に対して2%くらいの戦闘員(武士以外も含む)を維持することを義務付けていました。

もちろんそれを超える軍事力をもつのは許されません。幕府に反逆者の烙印を押されますから。

武士の時代のわりには少ないと思いませんか?

領民の2人に1人が子供だとすると大人の数は、

10,000石 ÷ 2 = 5,000人(石)

じっさいは子供が食べる量が少ないのでもっと多かったはずですが、とりあえずくわしい計算は無視します。

半分が男として2,500人

戦闘員は1万人の2%で200人

2500人のうち200人が戦闘員として動員されることになります。

成人男性の約8%が軍役を課される

(13人にひとり)

武士の時代なのに想像以上に少ないです。戦国時代では少し多かったといわれてますが、あまりちがいはなかったようです。

- P1 石高は会社の社員数、都道府県の人口と同じ

- P2 追記。本当に似ているコロナ渦と三大改革