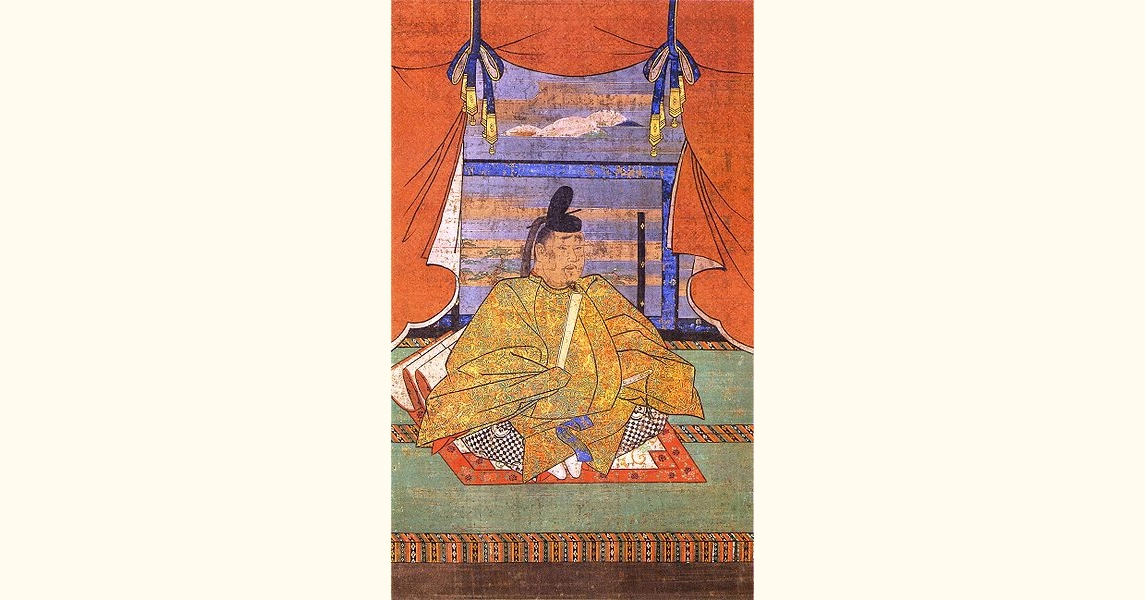

第77代 後白河天皇。『能もなく芸もなし』から大変身! 武士と闘争した最初の天皇。

後白河天皇(ごしらかわ)は、朝廷内での評価が最低でした。しかし、本人はどこ吹く風でどんどん大政治家へと成長します。

平清盛、源頼朝とわたり合い、武家を利用しながら、されながら、30年以上トップでありつづけました。

皇族同士、武士との権力闘争を生き抜き、歴代天皇の中でも激動の政治の中心にいた人です。

続きを読む第38代 天智天皇。なかなか天皇にならない中大兄皇子。慎重な名君か?ただのダダっ子か?

天智天皇は(てんじ)は、あの中大兄皇子(なか の おおえ の みこ)です。

4代の天皇の皇太子なのに即位せず、先代の斉明天皇が亡くなったのに7年間も即位しませんでした。

中大兄は『天皇になりたくなったのでは?』とも言われ、超絶慎重な性格だったとも言われる。

続きを読む第45代 聖武天皇。コロコロ変わる政権交代。長屋王~藤原四子~橘諸兄。

第45代 聖武天皇(しょうむ)は、仏教を愛し天平文化をつくった人ですが、政治には興味がありませんでした。

ちょうどこのころ、皇族の政治から藤原氏の政治への転換点で、あっち行ったりこっち行ったり、落ち着きません。

政権幹部が疫病でバタバタ死んで二人しか残らない事態も起きます。

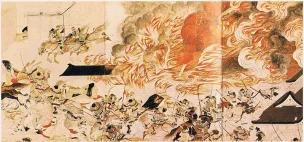

続きを読む保元の乱。上皇 vs 天皇から始まる天下分け目の大戦争。武士が政治の世界に進出する。

保元の乱(ほうげんのらん)は、鳥羽上皇と崇徳上皇の親子ゲンカからはじまり、それが後白河天皇 vs 崇徳上皇の兄弟ゲンカになって大爆発します。

この戦は、皇族・貴族・武士、政治にかかわるすべての勢力が参加しました。ここまで日本を二分した例はほかにありません。

続きを読む越前守、上野介、匠頭は名前じゃない。部長、社長と言ってるのと同じ。

戦国武将や江戸時代の武士には、守(かみ)、介(すけ)、頭(かみ)、助(すけ)が名前についた人がいます。

小栗上野介や吉良上野介が有名ですが、この2人は名前がたまたま同じだったんじゃなく、あまり知られていない本名が別にあります。

そもそも上野介は名前じゃなく役職。『じゃあその役職ってなんなんだ?』というところを見ていきます。

続きを読む歴代天皇一覧 - 全員に触れようと始めたがいつ終わるんだこれ?

日本の歴代天皇は、初代から数えて126代存在してきました。暗殺された人、女性天皇、2回天皇になる人、この人は大丈夫か?という人、いろいろな個性をもった天皇がいました。

個人的には花山天皇が好きなんですが、この人はヤバい。TVや教科書で絶対に紹介できない。そういうぶっ飛びすぎて面白い天皇もいます。

続きを読む第14代 仲哀天皇。カミのお告げを無視したから殺された? それとも九州で戦死?

仲哀天皇(ちゅうあい)は早く亡くなったため、当時としては短い在位です。九州討伐に遠征に行くほどのアグレッシブな人でした。

嫁は、かつて歴代天皇に数えられた、女性皇族最強の女傑です。

続きを読む第56代 清和天皇。初めての幼帝。人臣摂政が初登場。武士の源氏のご先祖様。

第56代 清和天皇(せいわ)は、初めて幼い子どもが即位した天皇です。そしてここで、初めて皇族以外の人臣が摂政になりました。藤原良房(ふじわら よしふさ)です。

清和天皇は最初の摂関政治の天皇で、鎌倉・室町・江戸幕府を開く源氏のご先祖様です。(清和源氏)

続きを読む穢れ(けがれ)・禊(みそぎ)の意味は?- 日本人の道徳・宗教

穢れは『けがれ』、禊は『みそぎ』と読みます。

日本にはキリスト教やイスラム教のような絶対的な神はいません。日本人の宗教観・道徳観には判断基準を教えてくれる神はいません。

日本人の価値基準には穢れと禊が根っこにあります。穢れと禊とはなんでしょうか?

続きを読む蔵人所(くろうどどころ), 天皇直属の情報秘匿機関。太政官の一角を崩すまでの存在になる。

蔵人所は江戸時代以前の朝廷の役職でかなり重要なものだったんですが、設置されたのは平安時代に入ってからです。

しかも、緊急事態で。

天皇と上皇が大戦寸前まで行き、天皇が上皇に情報が漏れるのを阻止するために作りました。

緊急に作ったんですがそのまま常設になり強力な組織に変わります。

続きを読む第28代 宣化天皇。3代目マスオさんの奮闘記。蘇我氏の登場。

福井のアラフォー・オッサンが、まわりの流れに乗っかってたら天皇になる。宣化天皇(せんか)はそんな人です。

天皇になるはずないところから父が天皇なり、同じく兄が天皇になり、どう考えてもありえないところで即位しました。ウソみたいなシンデレラストーリー。

続きを読む飯豊女王は女帝だったのか? 認められないのは出自がはっきりしないから?

飯豊女王(いいどよ の ひめみこ)は、第22代 清寧天皇のあと政務を引きついだ女性皇族です。

古事記では天皇のひとりとして見られ、日本書紀はそれを否定していません。しかし、歴代天皇に入っていないナゾの女性です。

理由は古事記と日本書紀で親がちがうから?

続きを読む第68代 後一条天皇。藤原道長の絶頂期。3人の娘が皇后になる。

第68代 後一条天皇(ごいちじょう)は、藤原氏最強の男・藤原道長(みちなが)の孫です。

藤原道長が栄華を謳歌できたのは、天皇一家が道長の子孫で固められたから。

3人の娘を皇后に出したのは道長ただ一人。前代未聞。というか後にも先にもこれを超えた人はいない。

続きを読む天皇親政と皇親政治のちがいってなんだ? 同じようで同じじゃない。

天皇がリーダーシップを取る政治には天皇親政(てんのうしんせい)と皇親政治(こうしんせいじ)があります。

二つのちがいは時代、システムもありますが、いちばん特長的なのは天皇を支えた人がちがう。

皇親政治のほうが天皇も含め皇族に政治力が求められていました。

続きを読む第78代 二条天皇。狡猾な父に当たって砕ける。まっすぐで一本気な男。

二条天皇(にじょう)は、怪物・妖怪の後白河天皇の息子です。父とは真逆の性格で一本気のある男でした。

水と油のこの親子は、世間に知れ渡るほど仲が悪く、強大な父に真正面から立ち向かって見事な負けっぷりを見せてしまいます。

戦争に勝って権力闘争に負けた、なんとも言えない天皇。

続きを読む第38代 天智天皇。キライなやつは殺していく。織田信長が脳裏に浮かぶ。

天智天皇(てんじ)は中大兄皇子(なか の おおえ の みこ)です。皇太子時代から権力闘争で人を殺してきました。

分かってるだけで身内が3人もいます。戦国の覇者・織田信長のキャラクターを思い出させます。世の中も新しいシステムへ移行する過渡期で共通点も多い。

続きを読む第46代 孝謙天皇。皇太子をクビ! 天皇をクビ! 政治はクールな恐怖の女帝。

第46代 孝謙天皇(こうけん)は、はじめて女性で皇太子になり、天皇になってから皇太子をクビにし、上皇になっても天皇をクビにするこわ~い女帝です。

天皇になれそうな王たちを拷問にかけて死なせたりもしました。

激しい権力闘争を勝ち抜いた女傑とも言えます。

続きを読む平治の乱。メインキャストは平清盛ではない。主役は天皇・上皇・貴族。

平治の乱(へいじのらん)は、平清盛が源頼朝を伊豆へ追い出し、義経を寺に入れ、源兄弟の父・義朝が殺されるところが有名です。

しかし、これはメインではありません。戦いのメインは後白河上皇と二条天皇の対立で、内部の複雑な権力闘争です。

どさくさに紛れて力を発揮したのが平清盛で、いちばん得をしました。

続きを読む藤原氏ってなんだ? どうして日本の政治の中心にいつづけたのか?

藤原氏は古代の中臣氏から始まり、平安時代には日本の政治のトップに君臨して、明治の近代化になるまで日本の政治の中心にいました。

1000年以上もつねに政治の中心に居続けた氏族は他にいません。

天皇の子孫の源氏や平氏、圧倒的な力を持っていた戦国武将たちでもできませんでした。

続きを読む歴代の女性天皇一覧 - じつは日本創生のパイオニア。女帝が日本のもうひとつの近代化の主人公。

日本の歴代天皇には、8人10代の女帝がいました。推古、皇極、斉明、持統、元明、元正、孝謙、称徳、明正、元正。

日本が世界に独立を宣言したとき、国名『日本』を決めたとき、『天皇』の称号を作ったとき、女帝の時代でした。

日本は女性天皇を中心に作られたといっても良いくらい。決して中継ぎに過ぎないで片付けてはいけません。

続きを読む第15代? 神功皇后。かつて歴代天皇に数えられた女傑。応神天皇の母

神功皇后(じんぐう)は、第14代 仲哀天皇の妻で第15代 応神天皇の母です。

かつては第15代天皇として数えられ最初の女帝でした。歴代天皇から外れたのはつい最近です。

日本の最初の外国との戦争と言われる三韓征伐をしたのも神功皇后。総司令官でがっつり絡んでました。

続きを読む第57代 陽成天皇。殺人を犯して天皇クビって本当? 歴代でもトップレベルの悪評。

第57代 陽成天皇(ようぜい)は9才で即位した幼帝です。そして、歴代天皇の中でもトップレベルのぶっ飛んだヤバイ奴とも言われます。

悪王と呼ばれた天皇は他にもいますが古すぎて事実か怪しいので、ちゃんと記録に残ってる中ではこの人がトップかもしれない。

続きを読む男尊女卑、女性蔑視とは何か?答えは男系主義にあり! 『男が偉い』は輸入された考え方。

『男尊女卑』『女性蔑視』の思想はどこから生まれたのでしょうか?

それは『男系主義』という考え方が大きく関係しています。男系主義とは何かを見ていくと、男尊女卑・女性蔑視の答えが分かります。

まずは男系主義から見て、男尊女卑、女性蔑視を見ていきましょう。

続きを読む内臣(うちつおみ)/ 内大臣ってなんだ? 大臣だけど大臣じゃない不思議な立場。

今は大臣というと内閣の閣僚のことでたくさんいますが、明治維新より前までの律令制ではたった4人しかいませんでした。

そのひとりが内大臣。古代の飛鳥時代は内臣でした。

この内大臣、できたときから特殊です。最終的に大臣であって大臣じゃないようなものになりました。

続きを読む第44代 元正天皇。唯一、母から娘に母系で皇位を継承する。家族が天皇だらけでエグい。

元正天皇(げんしょう)は女帝で、歴代天皇で唯一、母から娘に皇位継承された天皇です。

元正天皇は、親兄弟、先祖のほとんどが天皇経験者で、家族構成がとても豪華な人でした。

また、平城京に遷都してすぐで、日本独自の文化をつくる直前の時代です。国家が成長するためのシステムを作っている最中で、ダイナミックな時代でした。

続きを読む第29代 欽明天皇。古墳時代で最大のターニングポイント。仏教が日本にやってきた!

欽明天皇(きんめい)は、先代・先々代とちがって、早いうちから皇位を受け継ぐことが決まっていた正統な後継者です。

また、古墳時代の最大のターニングポイントで、あまりにもあとの時代に影響を与えすぎていて一言でおさまりません。

まずひとつ挙げると仏教伝来。できるかぎりひとつひとつ見ていきます。

続きを読む第23代 顕宗天皇。下人にまで落ちた皇子。ほんとうに皇族だったの?

顕宗天皇(けんぞう)は、父が雄略天皇に殺された皇子で都から逃亡していました。

天皇になる人がいなくなり呼び戻されて即位しますが、個人的には『本当に皇子だったの?』と疑っています。

だって、幼稚園の年長ぐらいで逃亡が始まり20代後半に帰ってきたんだもん。

続きを読む第69代 後朱雀天皇。比叡山の抗争で京の街が荒れる。心を痛めて天然痘で死ぬ。

第69代 後朱雀天皇(ごすざく)は、比叡山の抗争で京の都が火事に見舞われる災難に心を痛めた優しい天皇です。

不運なことに天然痘が流行り、天皇も天然痘で亡くなりました。

負けず嫌いで人に命令されるのを嫌い、法を守らない人には厳しい雷オヤジのような面もありました。

続きを読む源氏ってなんだ?どこから来たの?なぜ武家政権のトップであり続けたの?

『源氏は有名な武士』。これで覚えると、源氏が何者なのか? どこから来たのか? まったく分かりません。

また、天皇の子孫だというのを知っていても、なんで武士として有名になったのか分かりません。

その答えは『平氏と同じ』。だけど規模はケタ違いにでかい。

続きを読む第79代 六条天皇。史上最年少で即位(生後7か月)。3才で退位して上皇になる。

六条天皇(ろくじょう)は歴代天皇の中で史上最年少で即位(生後7か月)し、史上最年少で上皇(満3才3か月)になった人です。

あまりにも幼いため何もしていません。まわりの大人たちの都合で天皇になり上皇になりました。

というかこれ、しゃべれるようになる前に退位してないか? 絶対に本人は天皇だった自覚ない。

続きを読む