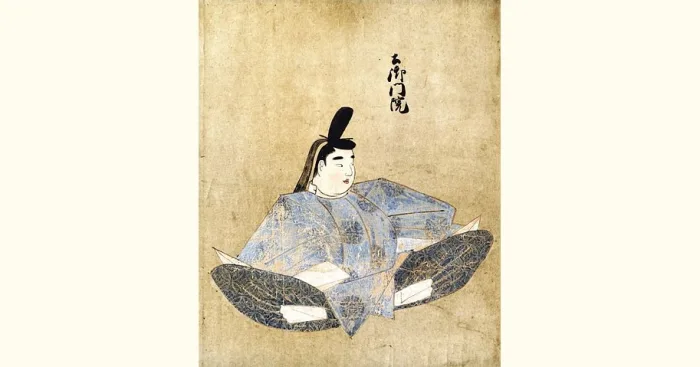

歴代天皇 - 内外の権力闘争に明け暮れた天皇たち(院政) -

土御門天皇(つちみかど)は承久の乱で流罪になった父・後鳥羽上皇を想って、自分から流罪にしてくれと鎌倉幕府に頼み込んだ人です。

最初は認めなかった幕府も、最後は根負けして受け入れることにしました。

のんきでやる気がない人だと言われますが、たくさん子どもがいました。いや、エネルギッシュじゃん。

中世 鎌倉時代

- 皇居

平安宮

(へいあんのみや)

- 生没年

- 1195年12月2日 ~ 1231年10月11日

建久6 ~ 寛喜3

37才

- 在位

- 1198年1月11日 ~ 1210年11月25日

建久9 ~ 承元4

13年

- 名前

- 為仁

(ためひと)

- 別名

阿波院

(あわいん)行源

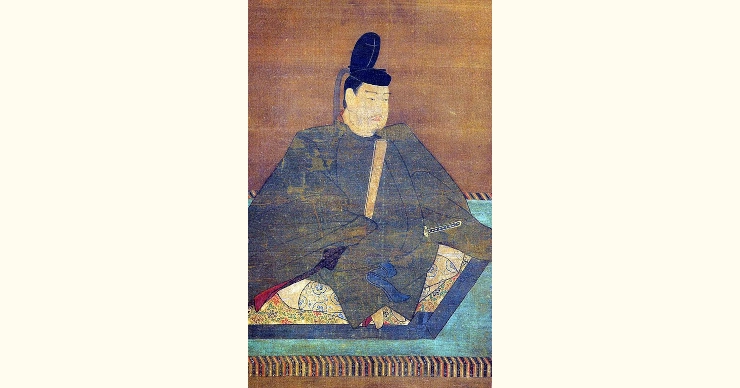

- 父

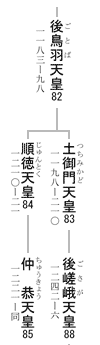

第82代 後鳥羽天皇

(ごとば)

- 母

源在子

(みなもと の ざいし)承明門院

(しょうめいもんいん)能円の娘

(のうえん)

- 中宮

藤原麗子

(ふじわら れいし)大炊御門頼実の娘

(おおいみかど よりざね)

- 妻

その他

占いで後継者に指名され、いきなり天皇になる

後鳥羽天皇には3人の皇子がいました。そのうちだれを天皇にするのか卜筮(ぼくぜい)で決めます。卜筮は吉凶を見る占いみたいなもの。

ここから異常なスピードで即位します。

1198年1月7日、占う

3日後の1月10日、為仁(ためひと)と命名される

翌日の1月11日、皇太子になり践祚の儀式が行われる

践祚の儀式は天皇の引継ぎ式です。

占いで後継者に指名されてから天皇になるまで4日。後継者に指名されたときは皇太子ですらありません。

名前すらなかったということは皇族に残すすつもりもなかったのでしょう。母が僧侶の娘なのでお坊さんになる予定だったのかもしれません。

このとき土御門天皇は4才でした。

土御門天皇の母・源在子は両親とも藤原氏。

貴族の源氏の養女になっていた。

権力闘争のにおいがプンプン

このスピード即位の裏には、源通親(みなもとの みちちか)の意向が働いていました。

通親は当時の公家の実力者です。また、通親は為仁親王の母の養父で、あきらかに摂関政治、平家政権と同じことをしようとしていました。

有名な歌人の藤原定家(ふじわらの ていか)は日記『明月記』の中で、重大な儀式を軽々しくおこなったとして非難しています。

藤原氏の他の家に対するジェラシーがあると思いますが...

のほほんとした性格で退位させられる

土御門天皇は世間知らずだったようで政治にあまり興味もなく、性格はかなり優しかったようです。

すでに鎌倉幕府と緊張関係にあった後鳥羽上皇は不満でした。

そこで後鳥羽上皇は土御門天皇を退位させ、天皇の弟の守成親王(順徳天皇)を即位させます。

順徳天皇は土御門上皇とちがい活発でエネルギッシュな人でした。

本当は何もかも見抜いていた?

父から甘っちょろいと思われていた土御門上皇ですが、承久の乱のときは『今はそのときではない』と落ち着くように父を説得したという話があります。

ぼくはこの人、一番冷静な人だったのではないかと思います。

このとき後鳥羽上皇は幕府のしつこい圧力に怒り爆発でした。幕府は幕府で上皇の怒りをガン無視で圧力をかけていました。

お互いにヒートアップして引くに引けないチキンレースの様相です。

それを見ていて、自分が参加するとややこしくなるのを察知して、のんきなふりをしていたのではないでしょうか?

それが承久の乱の後の行動につながっていると思います。

何もしていないのに自分から島流しの刑に服する

父・後鳥羽上皇と弟の順徳上皇は承久の乱で負けたので島流しの刑にあいます。

そのとき土御門上皇は何もしていないのに、自分も刑に服したいと幕府に要望します。自分だけが京都にとどまれないと言って。

幕府は何もしていない土御門上皇には必要はないと認めませんでした。

しかし土御門上皇は引き下がりません。困った幕府は、しぶしぶ土佐(とさ。高知)に島流しして、のちに阿波(あわ。徳島)に移しました。

そのあとの幕府のあつかいは後鳥羽上皇・順徳上皇とちがいました。配流先の阿波の守護に御所の造るように命令しています。

四国で10年過ごし、そのまま37才で亡くなりました。

こんなスケベーがのんきなわけがない!

土御門上皇には10男9女、なんと19人もの子どもがいました。こんな人がのんきなわけがありません。

まちがいなくエネルギッシュな男でしょう。

やっぱりこの人は、のんきなふりをしていたのではないかと思います。

土御門上皇の子どもたちはひとりを除いて仏門に入り、そのひとりがのちの後嵯峨天皇(ごさが)です。

日蓮(にちれん)は土御門上皇の子ども?

仏教の日蓮宗の開祖・日蓮(にちれん)は、土御門天皇の皇胤(こういん)という説があります。

皇胤は天皇の血筋という意味。

こんなウワサがある時点でのんきなわけがない!