『平氏は有名な武士』。これで覚えると、平氏が何者なのか? どこから来たのか? まったく分かりません。

また、天皇の子孫だということを知っていても、なんで武士として有名になったのか分かりません。

その答えは国司にあります。天皇の子孫が国司になったから平氏は武士になりました。

平氏だけじゃない天皇の子孫の氏族

平氏に限らず、日本の有力な氏族は天皇の子孫が多いです。

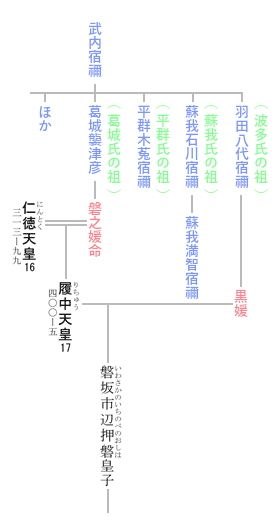

天皇の息子や孫に姓(せい)を与えて、皇族から独立させる方法は大昔からありました。古墳時代の天皇の存在が確実に確認されてない時代からやってきた方法です。

ひとつ挙げると武内宿禰(たけしうち の すくね)。

大連(おおむらじ)と大臣(おおおみ)

大連は、古代のヤマト王権の最高の役職。連(むらじ)の姓をもらった氏族の実力者が代々つとめた。大伴氏(おおとも)や物部氏(もののべ)。

大臣も古代のヤマト王権の最高の役職。臣(おみ)の姓をもらった氏族の実力者が代々つとめた。葛城氏(かつらぎ)や蘇我氏(そが)など。

大臣は300年4代の天皇に仕えたとされる伝説の臣下、武内宿禰(たけしうちのすくね)の子孫たちが多い。

大連はヤマト王権では軍事・警察を担当。

大臣はもともとヤマトと同格の氏族でヤマトの協力者、大連は昔からヤマトに仕えた臣下といわれるが、武内宿禰はあてはまらない。

ちなみに、大臣は妃を出せるが大連は出せない理由も、もともと同格の大臣からは出せて臣下からは格が違うから出せないと説明される。

しかし、武内宿禰は第8代 孝元天皇の子孫だとされるので、由緒ある家柄だから嫁に出せたという理由の方が説明がつく。大伴・物部氏の祖先は天皇ではない。

連も臣も氏姓制度で設けられた姓。

いまでも政治の最高実力者は総理大臣、外務大臣など大臣(だいじん)というが、ここに由来があるのかは分からない。

(個人的にはあるような気がする。)

武内宿禰は、古墳時代の有力豪族の葛城氏(かずらき)や蘇我氏(そが)の祖先とも言われます。

飛鳥・奈良時代の橘氏(たちばな)や清原氏(きよはら)も天皇の子孫。

平安時代の初期、嵯峨天皇が調べさせた都まわりの氏族は 1 / 3 が天皇の子孫だと言っています。

平氏は昔から行われた天皇の子孫氏族の新参者。平安時代に天皇家から離れました。

これを臣籍降下と言います。

臣籍降下(しんせきこうか)

皇族が臣下の籍に降りること。

皇族が民間人になって皇室から離れること。

奈良時代は罰として皇籍剥奪として行われることもあり、反省して許されると皇族に戻ることもあった。

平安時代以降は、貴族だけでなく仏門に入る人も増え、皇族数の調整弁に使われることが多くなった。

どうして天皇家から独立させる?

平安時代より前はとくに、日本の国家の政治は天皇が自ら行なっていました。

それを支える政治家たちも皇族。これを皇親政治(こうしんせいじ)と言います。

(平安時代以降は天皇親政(てんのうしんせい)と呼ばれる。)

ただ、すべての皇族たちを政治家にするほど国が大きくありません。ある程度ポストが埋まってしまうと、残りは自分の力でやってほしくなってきます。

そこで姓を与えて民間人にしました。ただ、無一文で放り投げるのはかわいそうなのである程度の地位を与えて。

結局、皇親政治を支えた氏族は元・皇族が多いです。

親王は残留。王は放出候補

だれを民間人にするかの基準は、親王・王です。

(女性なら内親王か女王)

今の法律では、天皇の孫までが親王(内親王)、ひ孫から王(女王)ですが、昔のルールでは、天皇の子どもまでが親王、孫から王。

天皇の皇子は次期天皇になる候補なので、親王として皇族に残留させました。

王はそのときの状況で民間人にされます。ただ、最後まで王でありつづけた人もいました。

- P1 平氏だけじゃない天皇の子孫の氏族

- P2 平氏は何天皇の子孫?

- P3 桓武平氏の祖は二人の王

- P4 スーパースターはポンコツから生まれる

- P5 坂東平氏(ばんどうへいし)とは?

- P6 伊勢平氏(いせへいし)とは?

- P7 平氏を潰したのは平氏