歴代天皇 - 存在は確認されるが本当のことは分からない天皇たち -

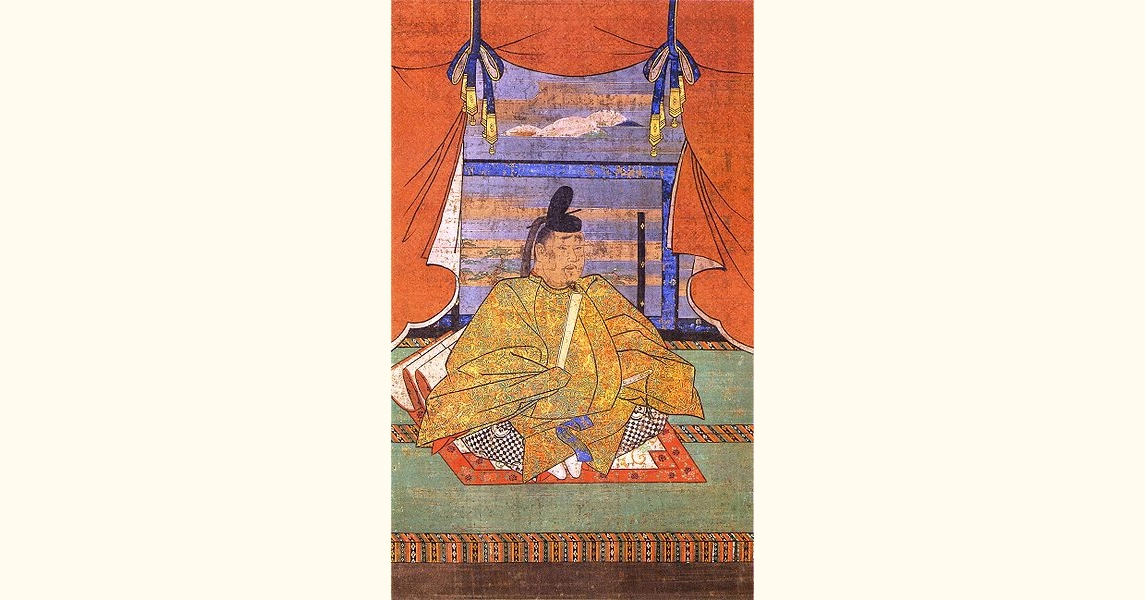

応神天皇(おうじん)は、聖帝といわれるほど歴代天皇のなかでも特別な存在です。

朝鮮と積極的に交流し、本格的に大陸の文化・技術を取り入れました。

また、応神天皇は日本人がいつもお世話になっているあの有名なカミサマです。

知らないところで僕らは応神天皇に手を合わせている。

先史・古代 古墳時代

- 皇居

軽島豊明宮

(かるしまのとよあきらのみや)

- 生没年

- 200年12月14日 ~ 310年2月15日

仲哀天皇9年 ~ 応神天皇41年

130? 110? 才

- 在位

- 270年1月1日 ~ 310年2月15日

応神天皇元年 ~ 応神天皇41年

41? 年

- 名前

- 誉田別尊

(ほむたわけ の みこと)

- 父

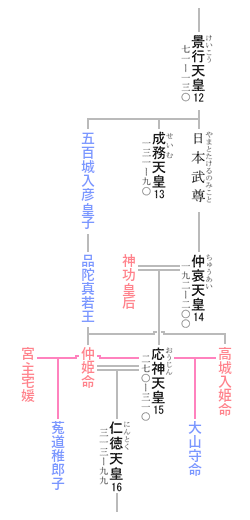

第14代 仲哀天皇

(ちゅうあい)

- 母

気長足姫尊

(おきながたらしひめ の みこと)神功皇后

(じんぐう)気長宿禰王の娘

(おきなが の すくね の おおきみ)

- 皇后

仲姫命

(なかつひめ の みこと)五百城入彦皇子の孫

(いおきいりびこ の みこ)

カミに指名された男

先代で父・仲哀天皇はカミを無視して殺されました。そして、そのカミが後継者を指名します。息子の誉田別尊(ほむたわけ の みこと。第4皇子)。

でも、仲哀天皇が亡くなってから69年も誉田別は即位せず、母・神功皇后が代わりをつとめました。 誉田別はそのほとんどの間、皇太子・摂政としてサポートします。

そして神功皇后が亡くなると即位します。応神天皇です。

応神天皇は生まれるときから伝説。

神功皇后の出産のとき皇子の腕は筋肉モリモリでした。皇后が勇ましく男装して鞆(ほむた)をつけたように見えたので、誉田天皇(ほむた)と呼ばれます。

鞆は弓を放つときに弦から腕を守る防具のこと。

誉田別尊(ほむたわけ の みこと)という名前はここから来ている。

皇子は幼いときから聡明で、ものごとを深く遠く見通せたそうです。立ち振る舞いも『聖帝になるんじゃないか?』と思わせるほどでした。

応神天皇は4世紀後半から5世紀前半に活躍したと考えれています。

最新技術・学問を取り入れる

応神天皇は日本で初めて積極的に外交を行ないました。母・神功皇后は武力をもって海を渡りましたが、息子はその真逆。

神功皇后が朝鮮と強引に国交を結んだので、そこまで強く出なくてもよく、スムーズに交流が広められたとも言えますが。

儒学(儒教)が伝わる

応神16年、百済の学者・王仁(わに)が来日します。論語10巻と千字文を持ち込んで、皇太子・菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)に学ばせたといいます。

(千字文(せんじもん)は子どもに漢字を学ばせるための長編詩)

王仁は朝鮮に帰らず子孫もヤマトに残りました。天皇のそばで大きな仕事をしていきます。

(王仁は朝鮮に渡来した中国人の末裔とも言われる。)

菟道稚郎子は第16代 仁徳天皇の弟で天皇になっていない。

仁徳天皇の即位前に自殺したとされる。

養蚕・機織り技術が伝わる

秦の始皇帝の子孫と言われる秦氏(はた)が渡来したのも応神天皇の時代と言われます。

秦氏は全国に散らばり、養蚕と機織りの技術を広めました。

漢氏も渡来し新技術が伝わる

応神20年、漢人(中国人)の阿知使主(あちのおみ)がたくさんの人を連れて来日します。

漢氏(あや)になって最新技術・文化をヤマトに持ちこみました。

そのほかいろいろな人が朝鮮からヤマトへ渡ります。百済だけでなく、新羅、高句麗からも来ました。

秦氏と漢氏は、渡来系氏族の2大勢力にまでなる。

『渡来系氏族と言えば秦氏・漢氏』と言っても過言じゃないくらい。

また、鍛治(かじ。鉄を熱して加工する技術。)や酒造の技術も伝わる。

これらは以前からあったと言われるが、渡来人が持ち込んだのは技術の精度が格段に高かった。

どうしてこんなに海を渡ったのか?

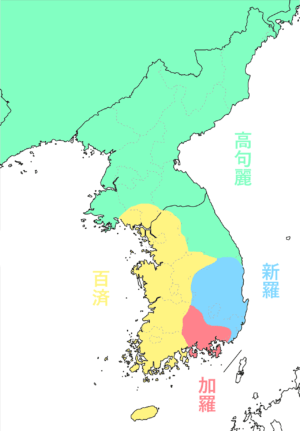

応神天皇は、百済・新羅・加羅(任那)、中国、どの国とも交流しました。

でも、おかしいと思いませんか?

ヤマトの言い分では、応神天皇の母・神功皇后が百済・新羅・加羅を力で従属させてます。

そして高句麗とは敵対し、中国の記録ではヤマトは大惨敗している。

どうしてこの状態からぜんぶと仲良くできたのでしょうか?

理由はひとつです。『それぞれがヤマト王権を味方にしたかった』から。

あのころの朝鮮半島は戦国時代です。

中国 vs 高句麗

北方民族 vs 高句麗

高句麗 vs 新羅

高句麗 vs 百済・加羅連合

新羅 vs 百済・加羅連合

朝鮮半島は高句麗が圧倒的に強く、百済・新羅・加羅は南に追いやられていました。

劣勢なのに新羅と百済・加羅は仲が悪いです。敵を倒すにはヤマト王権の軍事力が欲しかったんですね?

高句麗からすれば、ヤマト王権を味方にすると、はさみ撃ちで一気に朝鮮半島を制覇できます。

中国もヤマト王権を味方にすれば、朝鮮半島ぜんぶをはさみ撃ちできます。

神功皇后は加羅にヤマト王権の影響力が強い倭人のエリア(任那)を作った。

任那(みまな)

もともと朝鮮半島中南部に小国家群(馬韓)があり、3~6世紀中ごろは加羅(から)、もしくは伽耶(かや)と呼ばれた。

その一部にあった倭人の支配エリアを任那という。

任那は日本からみた呼び名で、加羅全体を指しているのか、倭人エリアだけを指しているのかよく分からない。

前はヤマトの飛び地(ヤマト領)といわれたが今ははっきりしない。少なくともヤマトに強く影響を受けた倭人が支配していたらしい。

ヤマトは何度か朝鮮半島に兵を送り戦争をしているが、任那の支配権をめぐって新羅や高句麗と対立したのが原因。

百済は親・任那だったので、ヤマトと連合を組むことが多かった。

ヤマト王権は百済・任那連合を支持する。これは、王権が朝鮮半島から完全撤退する5世紀までつづいた。

完全撤退は白村江の戦いで大惨敗したため。

白村江の戦い(はくすきのえのたたかい)

663年(天智2)8月27日の新羅・唐連合軍と百済残党・倭連合軍の最終決戦。

倭(日本)は大惨敗して、唐・新羅に占領されるほどの危機感をもった。

天智天皇が律令国家建設を急ピッチで進めたのもビビっていたため。

天智天皇は内陸部に都を移した。(近江の大津宮)

大津宮は当時から不評で

なんであんなド田舎の山奥に?

という意見が多かった。相当ビビってた?

第37代 斉明天皇とその息子で後の天智天皇の時代。大化の改新の直後。

新羅・高句麗・中国とは撤退後に急に友好的になる。そのとき百済は滅亡していた。

戦乱がつづいて亡命者が続出

ヤマトに渡来してきた人たちは、全員がヤマト大好きでやってきたわけではありません。

友好の使者。(外交官)

友好のための人質。

戦乱から逃れるための亡命。

帰りたかったけど、ヤマトにいるほうが安全だったので、結果的に亡命になった人もいる。

だから祖国に帰らずヤマトに根づいた人が多いんですね?

帰りたくても帰るところがありませんでした。

おかげでヤマトには、最先端の文化・技術をもった人が長くいてくれたので、じっくり学ぶことができた。

まちがった後継者の選択

応神天皇には皇子がたくさんいました。そのなかの3人に期待します。

天皇は一番下の菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)を後継者にしたがっていました。

そこで、ふたりの兄に問いかけます。

大鷦鷯尊(大雀命。おおさざき の みこと。のちの仁徳天皇)は天皇を忖度します。

大雀のことばに喜んだ天皇は、菟道稚を皇太子にし大雀を政治の責任者に任命しました。

大山守は海や山の民を統括する仕事に任命しました。左遷です。

この時代の後継者の決め方は謎掛けみたいのがけっこうあります。そして結果を言うときのあっさり感は冷酷さがにじみ出てる。

末の弟を指名するナゾ

この後継者選びはナゾだらけです。大山守と大雀の母は姉妹で天皇の血筋をもったランクの高い姫。

(○○命(みこと)という名前にも出ている。)

さらに、大雀の母は応神天皇の皇后でランクの高さはけたちがい。でも、菟道稚の母はそれにくらべるとランクが低い出でした。

(○○媛(ひめ)も天皇の血筋をもってることがあるが遠い。または有力豪族の娘の場合もある。)

皇后でないランクも高くない妻の息子が皇太子に指名されるのは、ふつうはありません。しかも兄をさしおいて。

応神天皇のこの選択が3人のうちふたりも死んでしまう悲しい結末をむかえてしまいます。

応神天皇は聖帝の名に恥じない政治をおこない、ヤマト王権を数段レベルアップさせましたが、後継者選びで大失態を犯したまま亡くなります。

古事記では130才、日本書紀では110才でした。

古事記と日本書紀(こじき。にほんしょき)

第40代 天武天皇が号令をかけて作った国家の歴史書。ふたつあわせて記紀(きき)いう。

それ以前の歴史書は、焼失や理由の分からない消失でいまは存在しない。

天武天皇の息子・川島皇子(かわしま の みこ)、忍壁皇子(おさかべ の みこ)が編集長になり作業をはじめた。

そのときにまとめたのが帝紀と旧辞と言われる。

帝紀と旧辞

| 帝紀 (ていき) | 天皇の系譜、功績をまとめたもの。 |

| 旧辞 (きゅうじ) | 各氏族の系譜をまとめたもの。 氏族や民など、いろいろな人々に伝わる伝承をまとめた。 日本書紀に出てくる『上古諸事』は旧辞を指すとも。 |

帝紀と旧辞は一体だったとも言われはっきりせず、ふたつとも現存しない。

当時、重要な情報は覚えて口伝えする職業(誦習者。しょうしゅうしゃ)があり、稗田阿礼(ひえだ の あれい)が帝紀・旧辞を覚えた。

帝紀と旧辞が古事記と日本書紀の基本資料になり、飛鳥時代以前の歴史は、古事記、日本書紀にたよる。

古事記(こじき。ふことふみ)

帝紀・旧辞を稗田阿礼に誦習させたが、天武天皇が亡くなると作業が中断した。

712年(和銅5)、第43代 元明天皇のとき、太安万侶(おお の やすまろ)が阿礼の記憶、帝紀・旧辞から文字起こしして書物にまとめたのが古事記。

20年以上の中断があり完成に30年以上かかった。

(阿礼は、帝紀・旧辞だけでなく、無くなっていた数々の歴史書も覚えていた暗記の天才と言われる。)

日本書紀(にほんしょき)

完成は古事記よりもおそく、720年(養老4)、第44代 元正天皇のころに完成。

中断していたのか?たんに時間がかかったのか? 完成までの経緯はよく分かっていない。

天武天皇の息子・舎人皇子(とねり の みこ)が編集長。

| 古事記 | 倭語を漢字にあてた。 『夜露死苦』(よろしく)みたいに。 国内向け。 国家統一に利用するためか? |

| 日本書紀 | 漢字で書かれた。 (中国人でも読める。) 国外向け。 世界に日本をアピールするために利用か? |

応神天皇は八幡さま

『○○八幡宮』という神社は日本全国にあります。八幡さまは、日本人がもっとも手を合わせているカミサマの1柱でしょう。

でも、

八幡さま = 応神天皇

はあまり知られていません。くわしくいうと、八幡宮にはあと4柱まつられています。

| 八幡大神 (はちまんおおかみ) | 応神天皇 |

| 比売大神 (ひめおおかみ) | 宗像三女神。 宇佐の地主神。 八幡をまつる前から宇佐で崇拝されていた。 |

| 神功皇后 | 応神天皇の母。 大神じゃない。おまけ? もしかして八幡さまはマザコン? |

八幡宮は、もともと宇佐神宮だけでした。いまでも八幡宮の総本山です。

それが都の近くへ作るなどして増えていきました。日本全国に広めたのは鎌倉幕府です。

源頼朝は神社のなかでも八幡宮をいちばん大切にしました。鎌倉の鶴岡八幡宮は鎌倉武士・源氏の守護神です。

鎌倉の勢力が広がると八幡宮も日本全国に広まり、たくさんの戦国武将の守護神にもなっていきます。

八幡さまは今でこそメジャーなカミですが、もともとはそこまで知られていませんでした。八幡さまがカミのスーパースターになったのは武士のおかげ。

武士の守護神として広まるので、『戦いのカミ』『闘神』として崇める人もいる。

本人はそこまで戦争していないのに。

(むしろ、両親やお祖父ちゃんのほうが戦闘モード。)

神功皇后に手を合わせてるのか? いっしょにいるし。