今は、姓(せい、かばね)、氏(し、うじ)、名字(みょうじ)、苗字(みょうじ)に違いはありません。使い分けする必要もありません。

ただ、これらは生まれた時代や由来がちがいます。最初はそれぞれの意味もちがいました。

それでは、どのようにして生まれたのか見ていきましょう。

氏姓はどこからきた?

人の名前はいつから始まったのか分かりません。言葉を使いだしたときからあるのでしょう。

ある人の話をするのに『○○の地域の、××の方向の、△△の川の上流の方の、...』はめんどうなので、適当にあだ名みたいなのをつけんじゃないかな?

それをいつしかウジとカバネと言うようになります。

そこに中国から輸入された氏姓(しせい)という考え・漢字をはてはめて、氏(ウジ)、姓(カバネ)になりました。

日本に氏姓が輸入されたとき、中国ではすでに氏と姓のちがいはありません。同じ祖先をもつ血族集団のことです。

これを日本では、奈良を中心とした王権の統治システムに使いました。姓は役職、氏はそれを任された血族集団です。

| 姓 | どんな人? | 氏 |

|---|---|---|

| 臣 (おみ) | 総理大臣。 もともと大王(後の天皇)から分家 した子孫。 特定の地域を支配した強大な豪族だ った。 リーダーのことを大臣という。 | 葛城氏(かずらき) 蘇我氏(そが) など。 |

| 連 (むらじ) | 総理大臣。 臣とちがって大王に政治を任された 役職の意味合いが強い。 おもに軍事担当。 臣と上下関係はない。臣と連のツー トップ政治。 リーダーのことを大連という。 | 大伴氏(おおとも) 物部氏(もののべ) など。 |

| 国造 (くにのみやつこ) | 県知事。地方の有力豪族。 奈良から遠いところの豪族が多い。 奈良に近い豪族は臣・連など大王の 側にいた。 | いろいろ。 |

| 県主 (あがたぬし) | 市区町村長。 小さい集団の部族長が任命された。 | いろいろ。 |

大連(おおむらじ)と大臣(おおおみ)

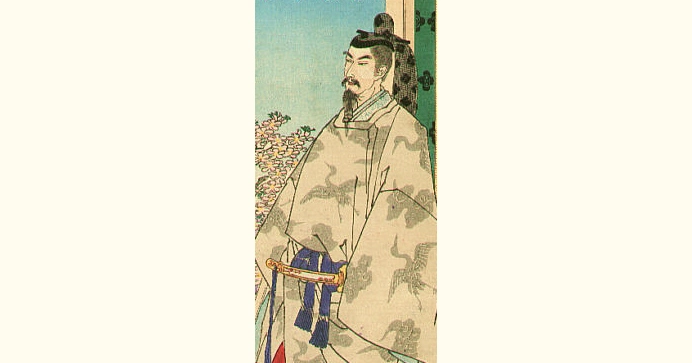

大連は、古代のヤマト王権の最高の役職。連(むらじ)の姓をもらった氏族の実力者が代々つとめた。大伴氏(おおとも)や物部氏(もののべ)。

大臣も古代のヤマト王権の最高の役職。臣(おみ)の姓をもらった氏族の実力者が代々つとめた。葛城氏(かつらぎ)や蘇我氏(そが)など。

大臣は300年4代の天皇に仕えたとされる伝説の臣下、武内宿禰(たけしうちのすくね)の子孫たちが多い。

大連はヤマト王権では軍事・警察を担当。

大臣はもともとヤマトと同格の氏族でヤマトの協力者、大連は昔からヤマトに仕えた臣下といわれるが、武内宿禰はあてはまらない。

ちなみに、大臣は妃を出せるが大連は出せない理由も、もともと同格の大臣からは出せて臣下からは格が違うから出せないと説明される。

しかし、武内宿禰は第8代 孝元天皇の子孫だとされるので、由緒ある家柄だから嫁に出せたという理由の方が説明がつく。大伴・物部氏の祖先は天皇ではない。

連も臣も氏姓制度で設けられた姓。

いまでも政治の最高実力者は総理大臣、外務大臣など大臣(だいじん)というが、ここに由来があるのかは分からない。

(個人的にはあるような気がする。)

国造と県主(くにのみやつこ。あがたぬし)

第13代 成務天皇の時代に作られたといわれる。日本ではじめて作られた地方の行政組織。(当時はヤマト王権)

| 国造 | 県知事。地方裁判所の最高判事。県警本部長。 |

| 県主 | 市長。 ヤマト周辺では王権の直轄地の長。 |

ヤマト王権から派遣する、もともと地方にいた豪族や集落の長を任命するなど、ケースバイケースで決めていた。

都道府県、市区町村のような地方の区割りもできた。

| 国 (くに) | 都道府県 |

| 県 (あがた) | 市区 ヤマト周辺は王権の直轄地 |

| 邑里 (むら) | 町村 |

山や川で国と県を分け、東西南北の道で集落を邑里にまとめた。もともとの豪族の領域、集落などを分断したものではない。

(ある程度はあっただろうが。)

ほかにもありますがとりあえず有名なところだけを挙げました。

この氏姓を政治システムに使った制度を氏姓制度(しせいせいど。うじかばねせいど)といいます。

氏姓制度がいつ始まったのかよく分からない。古墳時代だと言われる。(4,5世紀? 3世紀? 2世紀?)

制度のランクの氏姓

なぜ氏姓制度ができたのでしょうか?

独立した豪族が、それぞれ自分の地域を支配していたところに、奈良を政治の中心にして、大王(おおきみ。のちの天皇)をリーダーにした王権ができたからです。

これをヤマト王権といいます。聖徳太子の時代のもっと、もっと前。

ヤマト王権は、オラオラの、オレがオレがの、ワガママな豪族(氏)を大王がまとめる必要があるので、氏姓制度というルールが必要だったんですね?

それだけ大変だったのでしょう。氏姓制度では氏も姓も大王からもらうものです。

大事な仕事を任せるから(姓)、この名前を使ってね?(氏)

これには、

すでにもっている地域の権力をもってていいから、約束するから、ヤマト王権のために頑張ってね?

という意味もあります。

姓は役職・地位を表す名前

氏姓制度は姓と氏を決めて、その氏姓がどの地位でどのような仕事をするのか決めました。

大王が姓と氏を与えるのは任命行為です。今でいうと、姓は、部長、課長、係長、主任の名前みたいなもの。

いまは役職・地位が変わっても名前は変わりませんが、当時は役職・地位が変わると人の名前も変わっていました。

その後、朝廷の官位の改定や姓と氏の与える範囲の拡大などの影響で、何度か姓の種類が変わっています。

当時は姓と氏を聞いたとき、どういう家柄の豪族がどんな仕事をしていて(氏)、どのくらいの地位(姓)の人か分かっていました。

蘇我氏(そがし)は有名ですよね? 蘇我氏の姓は臣(おみ)、氏は蘇我です。

氏姓制度の崩壊

飛鳥・奈良時代になると、役職と地位は律令で決められた太政官に変わっていきます。

(左大臣・右大臣・大納言など。)

律令(りつりょう)

律(りつ。刑法)と令(りょう。民法、行政法)からなる憲法みたいなもの。

7世紀の当時、世界の先進国の1つだった中国から伝わる。

日本は世界の先進国の仲間入りを目指して導入し始めていた。

律令で統治された国家を律令国家、その政治システムを律令制という。

太政官(だいじょうかん)

律令制のなかで政治を動かすトップの組織。いまでいう内閣みたいなもの。

| 四等官 | 官位 |

|---|---|

| 長官 (かみ) | 太政大臣(令外官) 左大臣 右大臣 内大臣(大宝律令で廃止。令外官として復活) |

| 次官 (すけ) | 大納言 中納言(大宝律令で廃止。令外官として復活) 参議(令外官) |

| 判官 (じょう) | 少納言など |

| 主典 (さかん) | 省略 |

左大臣は総理大臣みたいなもの。行政の全責任を負う。

最初はなかったが、近江令で左大臣のさらに上の太政大臣ができた。

最初の太政大臣は大友皇子。

(その後、平清盛、豊臣秀吉など)

太政大臣は、よっぽどの人でないとなれないので空席もあった。

明治新政府で置かれた太政官は同じものではなく、似たものをつくって置いた。『だじょうかん』といい呼び方もちがう。

明治18年に内閣制度ができて消滅する。内閣制度はイギリスがモデルだが、いまでも名前で太政官が受け継がれている。

内閣の一員 -> 大臣(だいじん)

官僚組織 -> 長官(ちょうかん)、次官(じかん)

日本では大臣を『相』ともいう。呼び方が2つあるのは日本独自と輸入品の両方を使っているから。

首相 = 総理大臣

財務相 = 財務大臣

| ○○相 | イギリスの議院内閣制の閣僚の日本語訳 |

| ○○大臣 | 太政官の名残り。日本だけ。 |

政治ニュースでよく見るとわかる。外国の政治家には『大臣』といわず『相』といっている。

ちなみに、アメリカのような大統領制の『長官』は太政官の長官(かみ)とは関係ない。日本人に分かるようにあてはめただけ。

大臣は『天皇の臣下のリーダー(大)』という意味。天皇がいないと大臣は存在できない。天皇の『臣下=君主に仕える者』だから。

ただ氏姓制度が完全に消えたわけでなく、太政官のランクに合わせて姓を与えるようになります。奈良時代には、天皇の子孫の王たちに氏姓制度にはない別の氏を与えて民間人にするのも始めました。

臣籍降下(しんせきこうか)

皇族が臣下の籍に降りること。

皇族が民間人になって皇室から離れること。

奈良時代は罰として皇籍剥奪として行われることもあり、反省して許されると皇族に戻ることもあった。

平安時代以降は、貴族だけでなく仏門に入る人も増え、皇族数の調整弁に使われることが多くなった。

役職と地位は太政官に変わっていたので、氏姓のつけ方はゆるくなっていきます。

また、律令国家を作って成功したので人口も増えていました。天皇が直接政治を行うのも限界で、いちいち氏姓を与えてられません。

そこで、政治を行う氏族が固定化されていきます。その代表が藤原氏。ただ、同じ氏族でも出世しない人も増えたので、氏姓だけでは役職や地位は分からなくなりました。

- P1 氏姓はどこからきた?

- P2 姓(せい、かばね)は天皇からもらうもの

- P3 先生の中国王朝は姓をもつことが大事

- P4 氏(し、うじ)は自分から名乗ることもできた

- P5 なんで頼朝は本名なのに、尊氏と家康は違うの?

- P6 将軍は源氏しかなれない

- P7 名字(みょうじ)は平安時代にはじまる

- P8 名字から氏へ、そして姓をもらうストーリー

- P9 苗字(みょうじ)は江戸時代にはじまる