いま学校で教える、日本史の鎌倉幕府の成立年は、正確には決められないそうです。一番多いのは1185年で、今まで教わってきた1192年は10%未満らしい。

これはおかしいです。かつての鎌倉幕府成立年の1192年にはちゃんと理由があります。ある人が1192年に死ななければ、どうなっていたか。

中世 鎌倉時代

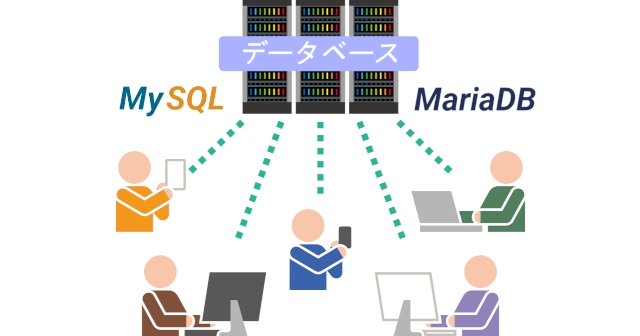

鎌倉幕府が成立したころは、鎌倉武士・上皇・朝廷貴族が入り乱れて、だれが政治権力をもっているのか、分かりずらい時代です。

どの目線で見るかで景色が変わります。また、『幕府』という言葉じたい当時は使われていませんでした。

だからといって1192年を否定できるものではありません。

今回は、1192年が成立年だという理由をひとつひとつ見ていきます。

ほかの成立年を全否定するものではありません。さっきも言ったように『目線』を変えると答えも変わるので。

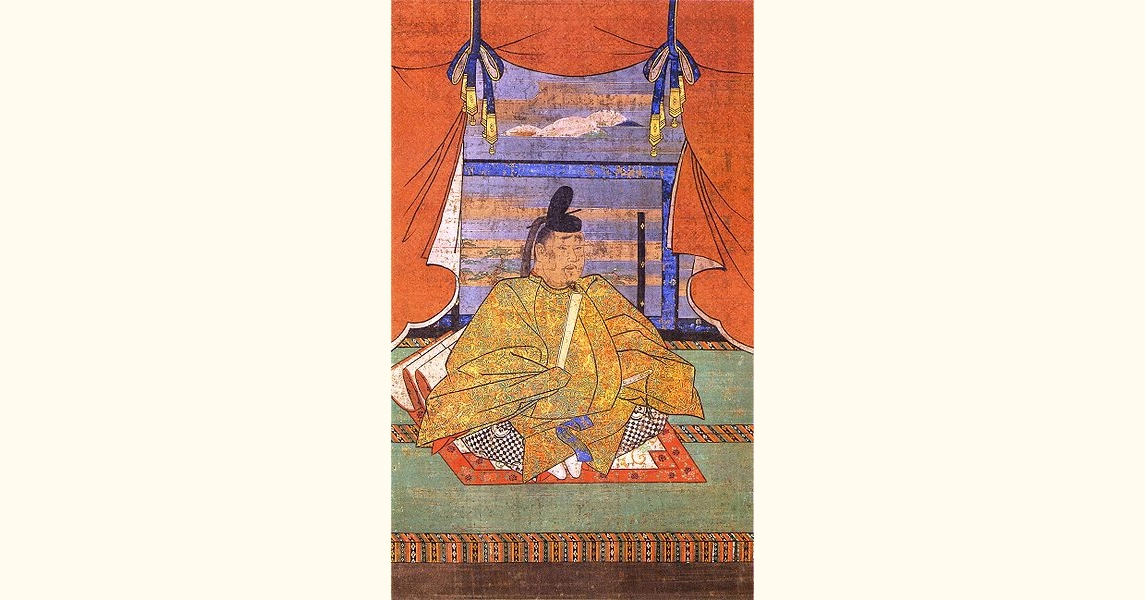

鎌倉幕府成立までの源頼朝の足跡

鎌倉幕府の成立は、なんといっても源 頼朝(みなもと の よりとも)ですよね?

頼朝の動きを見ないと絶対に鎌倉幕府の成立のことは分かりません。まずは頼朝が天下を取るまでの足跡を見てみましょう。

| 西暦 | 頼朝の出来事 |

|---|---|

| 1180 | 挙兵 |

| 鎌倉入り | |

| 侍所設置 | |

| 1183 | 公文所設置 |

| 問注所設置 | |

| 上洛を要請される | |

| 1185 | 従二位 昇進 |

| 公文所を政所に改称 | |

| 守護設置 | |

| 地頭設置 | |

| 1189 | 弟・義経を討つ |

| 奥州藤原氏滅亡 | |

| 1190 | 権大納言就任 |

| 右近衛大将就任 | |

| 1192 | 征夷大将軍就任 |

用語の意味

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 侍所 (さむらいどころ) | 軍事、警察組織。 頼朝軍の軍規を保つための組織。 |

| 公文所 (くもんじょ) | 鎌倉を拠点にするための行政組織。 |

| 問注所 (もんちゅうじょ) | 裁判所。 |

| 従二位 (じゅうにい) | 位階。上から4番目。 左大臣・右大臣クラスに相当する。 日本で役職を務めるには相応の位がな いといけない 。 現在は、総理大臣などの閣僚、衆議院 議長など、国家に貢献する役職を経験 した人が亡くなると贈られる。 従二位は総理大臣経験者に相当。 |

| 政所 (まんどころ) | 親王または官位が三位以上に設置が認 められる家政機関。 『自分の領内は勝手にルールを作って いいよ。』という私的機関。 頼朝は従二位に昇進直後に公文所を政 所に変えた。 |

| 守護 (しゅご) | 警視総監、県警本部長みたいなもの。 従来の国司に代わって地方のリーダー になっていく。 |

| 地頭 (じとう) | 知事みたいなもの。 治安維持も任されていた。 守護と仕事がかぶるが、どう役割分担 していたか不明。 (ケースバイケース?) 同じく国司に代わり地方のリーダーに なる。 |

| 右近衛大将 (うこのえたいしょう) | 宮中警護の責任者。 皇宮警察のトップ。 |

| 権大納言 | 大納言が定員オーバーしているときに 与えられる大納言職。 権(ごん)は『仮』の意味。 仮でも大納言に変わりない。 大納言は政権ナンバー3。 (太政大臣も入れるとナンバー4) |

| 征夷大将軍 (せいいたいしょうぐん) | 朝廷軍(国軍)の最高指揮官。 日本の軍事の統括権をもつ。 第50代 桓武天皇が設置した。 |

国司(こくし)と郡司(ぐんじ)

国司

古代から平安時代にかけて中央政府から派遣された地方の役人。646年には存在したが、いつ始まったのかはっきりと分からない。大宝律令・養老律令で確立された。

地方のすべての権限を持っていた。

京都では、生まれがいいのに仕事に恵まれない人がたくさんいたので、その人たちが派遣される。(天下り)

送り込まれる人の家柄がすごかったので地方ではやりたい放題。(元皇族・藤原氏)

今の県知事・県警本部長・裁判官を一人で務めるようなもの。第50代 桓武天皇は国軍を廃止して、各地の国司を軍の司令官にした。

もってる力は絶大。

偉い順に、守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)…と続く。

長官の守には、現地に赴任しないで都にとどまり報酬だけはもらっている人もいた。遙任(ようにん)という。

それに対し、じっさいに現地に赴任して仕事をしていたトップを受領(ずりょう)という。

受領は一般的に守のことを指すが、遙任の場合は介が現地のトップになり受領と呼ばれた。

平安時代には、中央政府を無視して自分の国かのように振る舞っていく。中には武士の棟梁になるものもいた。(平清盛・源頼朝の祖先)

鎌倉時代に入ると、地頭に仕事を奪われて形だけの役職になるが明治になるまで続く。

戦国武将や江戸時代の武士は国司の役職を持っていたが、ほんとうに任命されているかは関係なくカッコイイ名前として使われる。

- 織田 上総介(かずさのすけ)信長

- 徳川 駿河守(するがのかみ)家康

織田信長はいまでいうと千葉県の副知事。徳川家康は静岡県知事。信長は上総の国とは無関係でカッコイイ名前として使い、家康はほんとうに駿河守に任命されていた。

織田信長が一番偉くないのが面白い。

郡司

市区町村長みたいなもの。直属の上司が国司で、権限は国司よりも小さい。

大宝律令と養老律令

古代の近代化(律令国家をめざす)の基礎になる法典。憲法みたいなもの。

近江令(おうみりょう)、飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)は自分たちで作ったが、大宝律令は中国の丸コピーだった。

律令は、律(りつ。刑法)と令(りょう。民法、行政法)からなる。

大宝律令(たいほうりつりょう)

701年(大宝元)撰定、702年(大宝2)施行。

中国のを丸コピーして日本に必要なものだけを選んだので1年で完成させた。

第42代 文武天皇の時代。

(じっさいは持統上皇が行なった。)

大宝律令は飛鳥浄御原令の失敗から『とりあえずパクった』もの。

養老律令(ようろうりつりょう)

718年(養老2)撰定、757年(天平宝字元)施行。

大宝律令の改訂版。

突貫工事でつくった大宝律令は中国のコピーなので、日本に合わないことがあった。

養老律令では、日本に合うように修正。(オリジナルの追加・変更)

撰定は第44代 元正天皇、施行は第46代 孝謙天皇。どちらも女帝。

天皇の皇位継承のルールを定めた継嗣令(けいしりょう)もある。

養老律令は『パクっただけだとなんか合わない。改良しよ!』になったもの。

養老律令 = 大宝律令 + 飛鳥浄御原令 + さらに改良

撰定から施行まで40年もかかっている。

オリジナルを作るのに苦労したのか? あいだの第45代 聖武天皇がサボったのか? よくわからない。

女帝のほうが憲法の大切さを分かっていて国作りに熱心だったのかも。

(大宝律令の持統上皇も女帝。)

(聖武天皇は仏教マニアで国作りに興味なし。)

頼朝は、1185年に朝廷から左大臣・右大臣クラスの位をもらいます。左大臣は総理大臣みたいなものなので1185年説が多いんでしょうね?

でも頼朝は左大臣ではありません。位は左大臣と同格でも役職なし。

(1190年に権大納言に就任。大納言は左大臣の2ランク下。)

政所も公的な行政機関じゃありません。朝廷から、

自分の管轄地域に組織を置いていいよ。

と言われたようなもの。

頼朝の目線で見れば幕府の成立は1185年でしょう。でも、国家権力にはもっと強力な人がひとりいます。後白河法皇です。

太政官(だいじょうかん)

律令制のなかで政治を動かすトップの組織。いまでいう内閣みたいなもの。

| 四等官 | 官位 |

|---|---|

| 長官 (かみ) | 太政大臣(令外官) 左大臣 右大臣 内大臣(大宝律令で廃止。令外官として復活) |

| 次官 (すけ) | 大納言 中納言(大宝律令で廃止。令外官として復活) 参議(令外官) |

| 判官 (じょう) | 少納言など |

| 主典 (さかん) | 省略 |

左大臣は総理大臣みたいなもの。行政の全責任を負う。

最初はなかったが、近江令で左大臣のさらに上の太政大臣ができた。

最初の太政大臣は大友皇子。

(その後、平清盛、豊臣秀吉など)

太政大臣は、よっぽどの人でないとなれないので空席もあった。

明治新政府で置かれた太政官は同じものではなく、似たものをつくって置いた。『だじょうかん』といい呼び方もちがう。

明治18年に内閣制度ができて消滅する。内閣制度はイギリスがモデルだが、いまでも名前で太政官が受け継がれている。

内閣の一員 -> 大臣(だいじん)

官僚組織 -> 長官(ちょうかん)、次官(じかん)

日本では大臣を『相』ともいう。呼び方が2つあるのは日本独自と輸入品の両方を使っているから。

首相 = 総理大臣

財務相 = 財務大臣

| ○○相 | イギリスの議院内閣制の閣僚の日本語訳 |

| ○○大臣 | 太政官の名残り。日本だけ。 |

政治ニュースでよく見るとわかる。外国の政治家には『大臣』といわず『相』といっている。

ちなみに、アメリカのような大統領制の『長官』は太政官の長官(かみ)とは関係ない。日本人に分かるようにあてはめただけ。

大臣は『天皇の臣下のリーダー(大)』という意味。天皇がいないと大臣は存在できない。天皇の『臣下=君主に仕える者』だから。

位はあるのに役職なしってどういうこと?

と思うでしょう。

1185年の頼朝は、まちがいなく日本最強の軍事力をもっていた。朝廷もそれを無視できない。でも国家運営には参加させたくない。

あんたは偉いことを認めるから、国家運営にはタッチしないでね?

と言ったようなもの。

あとで限界がきて、権大納言・右近衛大将・征夷大将軍と役職もステップアップするが。

朝廷とは距離を取りたい源頼朝も朝廷の役職につくのは躊躇していた。

かなり前から上の役職の打診があって断ってたほど。

頼朝の微妙な朝廷での出世は、『朝廷の役職なんかいらねーわ!』と思っていた頼朝と、『本当は与えたくないけど軍事力持ってるし。』と思っていた朝廷の思惑と駆け引きの結果。

- P1 鎌倉幕府成立までの源頼朝の足跡

- P2 激動の12年間にひとり権力の中枢に居つづけた後白河法皇

- P3 そもそも幕府とは?

- P4 幕府成立年が1185年はおかしい

- P5 幕府成立年が1185年以前はもっとおかしい

- P6 1192年になるまで頼朝は軍の統括権を持ったことがない

- P7 1192年はどういう年なのか?

- P8 今の解釈だと幕府が無いことにならないか?