『源氏はどうして武士のトップになったんだろう?』

この疑問の答えをもっているのが河内源氏(かわちげんじ)です。そして、その土台を作ったクライマックスが八幡太郎こと源義家(みなもと の よしいえ)。

歴史に登場する源氏のほとんどは河内源氏になるほど突出して大きな勢力になりました。

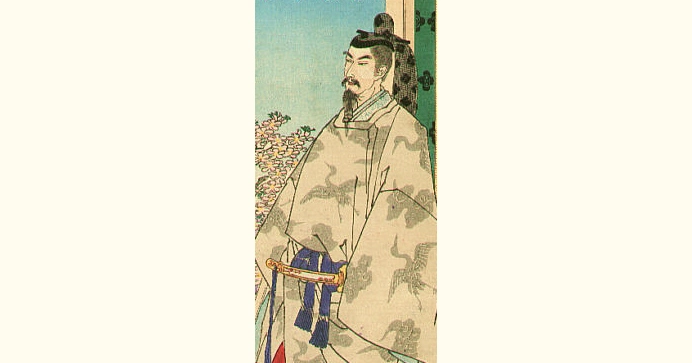

もともと源氏は藤原氏と双璧をなす貴族

源氏は天皇の子孫です。もともと天皇を助ける貴族にするために臣籍降下して作りました。

臣籍降下(しんせきこうか)

皇族が臣下の籍に降りること。

皇族が民間人になって皇室から離れること。

奈良時代は罰として皇籍剥奪として行われることもあり、反省して許されると皇族に戻ることもあった。

平安時代以降は、貴族だけでなく仏門に入る人も増え、皇族数の調整弁に使われることが多くなった。

平安時代の初期が源氏の大量生産期。このころの天皇は源氏を作るのがスタンダードと言ってもいいです。

じっさい最初の源氏は天皇の息子が源氏になって左大臣を多く出しました。左大臣は今でいう総理大臣みたいなもの。

このころの政治は、藤原氏と源氏の2大巨頭政治と言ってもいい。それぐらい源氏は貴族の一大勢力でした。

世代交代に失敗して藤原氏に対抗できない。

ただ上流貴族の源氏は世代交代が上手くいきません。世代が代わっていくと藤原氏に対抗できなくなっていきます。

摂関政治が登場したことも大きく、権力が左大臣から摂政・関白へ移っていくので、左大臣になってもこれまでのように影響力がもてません。

そして、中央政府の中枢にいるための源氏は地方官の国司になる人が増えていきました。

国司(こくし)と郡司(ぐんじ)

国司

古代から平安時代にかけて中央政府から派遣された地方の役人。646年には存在したが、いつ始まったのかはっきりと分からない。大宝律令・養老律令で確立された。

地方のすべての権限を持っていた。

京都では、生まれがいいのに仕事に恵まれない人がたくさんいたので、その人たちが派遣される。(天下り)

送り込まれる人の家柄がすごかったので地方ではやりたい放題。(元皇族・藤原氏)

今の県知事・県警本部長・裁判官を一人で務めるようなもの。第50代 桓武天皇は国軍を廃止して、各地の国司を軍の司令官にした。

もってる力は絶大。

偉い順に、守(かみ)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)…と続く。

長官の守には、現地に赴任しないで都にとどまり報酬だけはもらっている人もいた。遙任(ようにん)という。

それに対し、じっさいに現地に赴任して仕事をしていたトップを受領(ずりょう)という。

受領は一般的に守のことを指すが、遙任の場合は介が現地のトップになり受領と呼ばれた。

平安時代には、中央政府を無視して自分の国かのように振る舞っていく。中には武士の棟梁になるものもいた。(平清盛・源頼朝の祖先)

鎌倉時代に入ると、地頭に仕事を奪われて形だけの役職になるが明治になるまで続く。

戦国武将や江戸時代の武士は国司の役職を持っていたが、ほんとうに任命されているかは関係なくカッコイイ名前として使われる。

- 織田 上総介(かずさのすけ)信長

- 徳川 駿河守(するがのかみ)家康

織田信長はいまでいうと千葉県の副知事。徳川家康は静岡県知事。信長は上総の国とは無関係でカッコイイ名前として使い、家康はほんとうに駿河守に任命されていた。

織田信長が一番偉くないのが面白い。

郡司

市区町村長みたいなもの。直属の上司が国司で、権限は国司よりも小さい。

大宝律令と養老律令

古代の近代化(律令国家をめざす)の基礎になる法典。憲法みたいなもの。

近江令(おうみりょう)、飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)は自分たちで作ったが、大宝律令は中国の丸コピーだった。

律令は、律(りつ。刑法)と令(りょう。民法、行政法)からなる。

大宝律令(たいほうりつりょう)

701年(大宝元)撰定、702年(大宝2)施行。

中国のを丸コピーして日本に必要なものだけを選んだので1年で完成させた。

第42代 文武天皇の時代。

(じっさいは持統上皇が行なった。)

大宝律令は飛鳥浄御原令の失敗から『とりあえずパクった』もの。

養老律令(ようろうりつりょう)

718年(養老2)撰定、757年(天平宝字元)施行。

大宝律令の改訂版。

突貫工事でつくった大宝律令は中国のコピーなので、日本に合わないことがあった。

養老律令では、日本に合うように修正。(オリジナルの追加・変更)

撰定は第44代 元正天皇、施行は第46代 孝謙天皇。どちらも女帝。

天皇の皇位継承のルールを定めた継嗣令(けいしりょう)もある。

養老律令は『パクっただけだとなんか合わない。改良しよ!』になったもの。

養老律令 = 大宝律令 + 飛鳥浄御原令 + さらに改良

撰定から施行まで40年もかかっている。

オリジナルを作るのに苦労したのか? あいだの第45代 聖武天皇がサボったのか? よくわからない。

女帝のほうが憲法の大切さを分かっていて国作りに熱心だったのかも。

(大宝律令の持統上皇も女帝。)

(聖武天皇は仏教マニアで国作りに興味なし。)

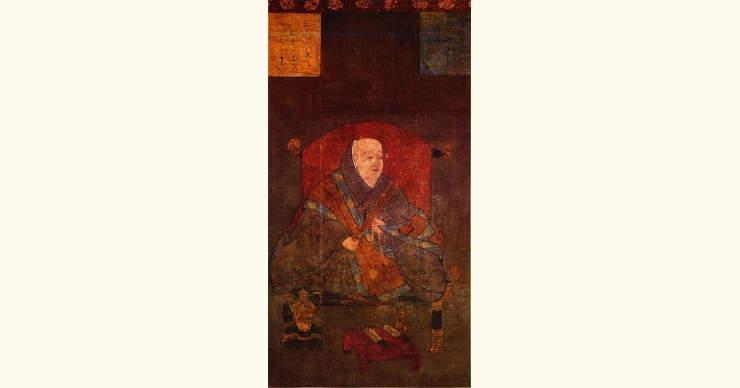

そのポイントになっているのが第56代 清和天皇。

摂関政治が清和天皇のときにはじまり、そして、武士の源氏の祖先も清和天皇。

源氏を作った天皇は21人いますが、4番目に作った清和天皇のときにはすでに、地方勤務になるほど源氏の力は落ちていました。

というか摂関政治の藤原氏が強すぎた。

| 祖先の天皇 | ||

|---|---|---|

| 1 | 嵯峨源氏 (さが) | 第52代 嵯峨天皇 |

| 2 | 仁明源氏 (にんみょう) | 第54代 仁明天皇 桓武天皇の孫。 |

| 3 | 文徳源氏 (もんとく) | 第55代 文徳天皇 仁明天皇の子。 |

| 4 | 清和源氏 (せいわ) | 第56代 清和天皇 文徳天皇の子。 |

| 5 - 21 | 省略 | 省略 |

〇〇源氏(〇〇は天皇)は、その天皇が源氏を作るわけではない。あとの天皇が天皇の子・孫世代を源氏にして臣籍降下させる。

たとえば、清和源氏は第61代 朱雀天皇のときに生まれた。

臣籍降下(しんせきこうか)

皇族が臣下の籍に降りること。

皇族が民間人になって皇室から離れること。

奈良時代は罰として皇籍剥奪として行われることもあり、反省して許されると皇族に戻ることもあった。

平安時代以降は、貴族だけでなく仏門に入る人も増え、皇族数の調整弁に使われることが多くなった。

- P1 もともと源氏は藤原氏と双璧をなす貴族

- P2 国司になって軍団を使えるようになる

- P3 最初は失敗の連続。ポンコツの清和源氏

- P4 ひと味ちがう。河内源氏の祖・源頼信(みなもと の よりのぶ)

- P5 河内源氏のクライマックス。八幡太郎義家(はちまんたろうよしいえ)

- P6 なぜ河内源氏だけが大きくなれたのか?

- P7 武士の源氏と八幡さま

- P8 その後の河内源氏