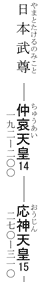

日本の歴代天皇には、8人10代の女帝がいました。推古、皇極、斉明、持統、元明、元正、孝謙、称徳、明正、元正。

日本が世界に独立を宣言したとき、国名『日本』を決めたとき、『天皇』の称号を作ったとき、女帝の時代でした。

日本は女性天皇を中心に作られたといっても良いくらい。決して中継ぎに過ぎないで片付けてはいけません。

歴代天皇の女帝8人10代、全員について書きました。日本の女帝が、どんな時代の、どんな人で、何をしたのか、ざっくりですが分かると思います。

また、かつては歴代天皇に数えられた女性、どうみても女帝にしか見えない人についても書きました。(+ 2)

女帝のくわしいところはリンク先を参照ください。

先史・古代 古墳時代

ヤマト王権最大のリーダーシップを発揮する女傑

いわゆる古墳時代です。古墳の造営がいつから始まったのか諸説あるので、『いわゆる』。

このへんからヤマトによる中央集権国家の成立へ向かいます。

(まだ国家・日本はない。ヤマトは日本の前身の初期国家。)

西暦201年から269年まで天皇は不在で、69年間リーダーだったのは神功皇后でした。第15代天皇に数えられていましたが、大正15年10月の詔書で歴代天皇から外れます。

神功皇后が天皇の政務を行った時代は女王・卑弥呼の時代と近く、日本書紀では神功皇后と卑弥呼は同一人物に見えるかのように書いてあるとも言われます。

上奏(じょうそう)と勅(ちょく)・詔(みことのり)

上奏

政治の最高責任者から天皇に行なう報告。天皇への意見や相談。

勅・詔

天皇の命令。勅書(ちょくしょ)・詔書(しょうしょ)は命令書。詔勅(しょうちょく)ともいう。

勅と詔はケースバイケースで使い分けているが、ルールがよく分からないので同じものと思っていい。

1945年の玉音放送は、詔書。

天皇の命令を強調すると勅令(ちょくれい)、意見を強調すると勅語(ちょくご)という。

明治の教育勅語は天皇の意見。当時、天皇が国民に強制するものではない、勅令ではダメだということで勅語になった。

勅語は意見なので国民が絶対に聞かないといけないものではない。

古事記と日本書紀(こじき。にほんしょき)

第40代 天武天皇が号令をかけて作った国家の歴史書。ふたつあわせて記紀(きき)いう。

それ以前の歴史書は、焼失や理由の分からない消失でいまは存在しない。

天武天皇の息子・川島皇子(かわしま の みこ)、忍壁皇子(おさかべ の みこ)が編集長になり作業をはじめた。

そのときにまとめたのが帝紀と旧辞と言われる。

帝紀と旧辞

| 帝紀 (ていき) | 天皇の系譜、功績をまとめたもの。 |

| 旧辞 (きゅうじ) | 各氏族の系譜をまとめたもの。 氏族や民など、いろいろな人々に伝わる伝承をまとめた。 日本書紀に出てくる『上古諸事』は旧辞を指すとも。 |

帝紀と旧辞は一体だったとも言われはっきりせず、ふたつとも現存しない。

当時、重要な情報は覚えて口伝えする職業(誦習者。しょうしゅうしゃ)があり、稗田阿礼(ひえだ の あれい)が帝紀・旧辞を覚えた。

帝紀と旧辞が古事記と日本書紀の基本資料になり、飛鳥時代以前の歴史は、古事記、日本書紀にたよる。

古事記(こじき。ふことふみ)

帝紀・旧辞を稗田阿礼に誦習させたが、天武天皇が亡くなると作業が中断した。

712年(和銅5)、第43代 元明天皇のとき、太安万侶(おお の やすまろ)が阿礼の記憶、帝紀・旧辞から文字起こしして書物にまとめたのが古事記。

20年以上の中断があり完成に30年以上かかった。

(阿礼は、帝紀・旧辞だけでなく、無くなっていた数々の歴史書も覚えていた暗記の天才と言われる。)

日本書紀(にほんしょき)

完成は古事記よりもおそく、720年(養老4)、第44代 元正天皇のころに完成。

中断していたのか?たんに時間がかかったのか? 完成までの経緯はよく分かっていない。

天武天皇の息子・舎人皇子(とねり の みこ)が編集長。

| 古事記 | 倭語を漢字にあてた。 『夜露死苦』(よろしく)みたいに。 国内向け。 国家統一に利用するためか? |

| 日本書紀 | 漢字で書かれた。 (中国人でも読める。) 国外向け。 世界に日本をアピールするために利用か? |

歴代天皇から外れた幻の女帝

第22代 清寧天皇が亡くなったあと、なかなか天皇が決まりませんでした。そのあいだ政務をとったのが、飯豊女王(いいどよ の ひめみこ)。

古事記では天皇のひとりとしてあつかわれ、日本書紀では、飯豊が亡くなってから次の第23代 顕宗天皇が即位しているので、『天皇だったのでは?』とも言われます。

しかし、歴代天皇に入っていません。個人的には、だれの子かはっきりしないのが原因だと思います。

おまけ。即位を打診された春日山田皇女

春日山田皇女(かすが の やまだ の ひめみこ)は、第24代 仁賢天皇の娘で第27代 安閑天皇の皇后です。

この皇后、ほぼエピソードのない人ですが、たったひとつ、第29代 欽明天皇の即位のとき一発で強烈な個性を出しました。

欽明天皇は一度即位を断っているのですが、

と臣下に言いました。

『政務に慣れてるって、天皇の仕事してたってことじゃん。』と思います。結局このときは、山田皇后が欽明天皇に即位するように言ってそうなりました。

山田皇后は実績十分。皇子ですら認める人だけど即位を辞退した人。

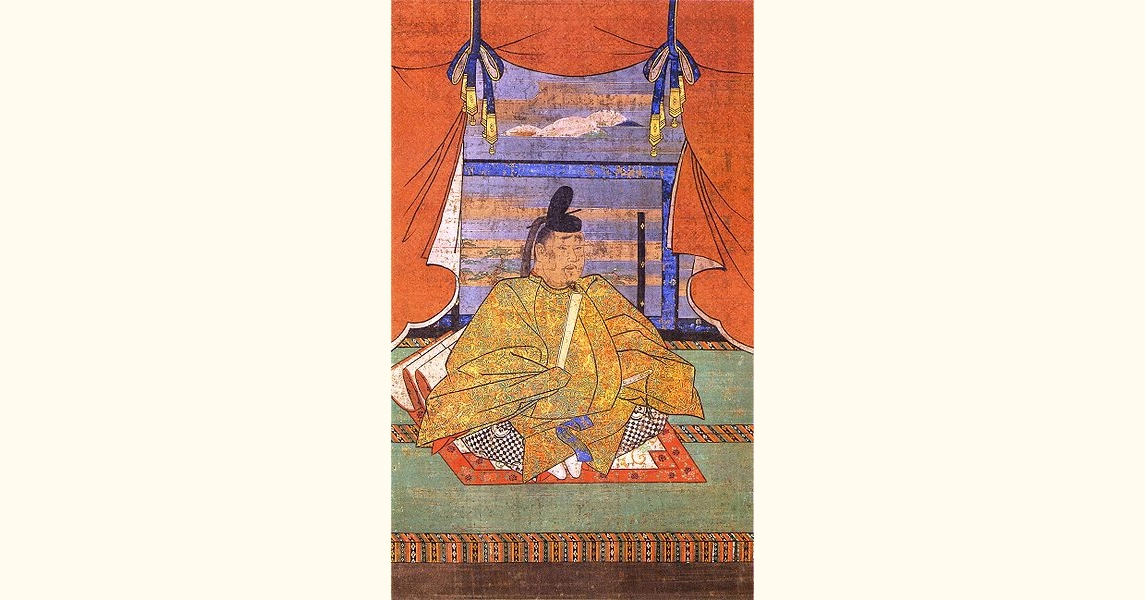

古代 飛鳥時代

天皇の『歴史』の始まりは女性天皇から

第33代 推古天皇より前は古くなればなるほど、天皇の生まれた年、即位した年がはっきりしません。

推古天皇の時代から数えて1260年さかのぼった年を初代 神武天皇の即位年(紀元前660年)としていて、推古天皇より前の天皇の年齢・在位期間は、つじつまを合わせたという指摘があるほど。

はっきり生没・即位年が分かっているのは推古天皇からで、それより前は正確には天皇ではなく大王(おおきみ)と呼ばれた王でした。

王から天子(のちの天皇。対外的にはエンペラー)に格上げしたのも推古天皇です。

『天皇』の歴史は推古天皇から始まったといっていいでしょう。

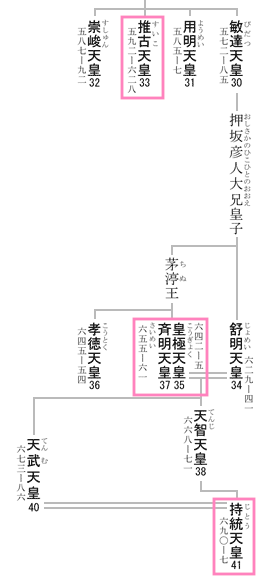

また飛鳥・奈良時代は、あたりまえに女帝が即位した時代でした。第32代~第49代までの18代の天皇のうち8人10代が女帝です。

半数以上が女帝だった時代があったことを忘れてはいけません。

| 33 | 推古 | すいこ | 592 | 第32代 崇峻天皇暗殺の黒幕・蘇我馬子(そ が の うまこ)の後ろ盾で姪っ子の額田部皇 女(ぬかたべ の みこ)が即位。 日本初の女帝。 甥っ子の聖徳太子(厩戸皇子)を摂政にして 共に政務を行なった。 大王(おおきみ)から天子(後の天皇)に格 上げし、日本が外国と対等になるための独立 を宣言する。 |

| 35 | 皇極 | こうぎょく | 642 | 息子・中大兄皇子が蘇我入鹿(そが の いる か)を殺害するのを目の前で目撃する。 (乙巳の変) 歴代天皇で初めて譲位(生前退位)を行う。 歴代天皇の史上初3冠達成。 |

| 37 | 斉明 | さいめい | 655 | 皇極天皇と同一人物。 退位していた皇極天皇がふたたび即位。 (重祚) 歴代天皇で初めて重祚した天皇。 |

| 41 | 持統 | じとう | 690 | 天皇という呼称、国号・日本を制定。 新国家・日本を整備するのに尽力する。 孫の文武天皇に皇位を譲位し、歴代天皇では じめて太上天皇(上皇)になる。 藤原京遷都。 国家・日本の母。 |

律令(りつりょう)

律(りつ。刑法)と令(りょう。民法、行政法)からなる憲法みたいなもの。

7世紀の当時、世界の先進国の1つだった中国から伝わる。

日本は世界の先進国の仲間入りを目指して導入し始めていた。

律令で統治された国家を律令国家、その政治システムを律令制という。

重祚(ちょうそ)

一度退位した天皇が再び天皇になること。二度目のときの名前は新しくつけられる。

男性天皇は1人も重祚していない。女帝だけ。

古代 奈良時代

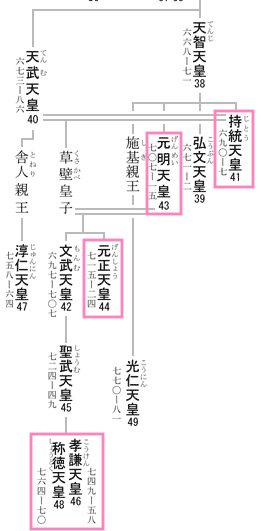

| 43 | 元明 | げんめい | 707 | 息子で先代の文武天皇が、幼い後継者を残して 亡くなったので即位。 歴代天皇で息子から母へ皇位が継承された唯一 の例。 都を平城京へ遷す。 |

| 44 | 元正 | げんしょう | 715 | 歴代天皇で唯一、母から娘へ皇位が継承されて 即位。 元正天皇が亡くなったとき、それまでの歴代天 皇と一緒に漢風諡号をつけられる。 (神武、綏靖、...、推古、...元正) これが習慣化され今でもつづく。 天皇の名前が覚えられるのはこの人のおかげ。 |

| 46 | 孝謙 | こうけん | 749 | 日本の歴史で唯一、女性の皇太子になる。 仏教を深く信仰したことで知られる。 皇太子をクビにして処刑。 自分で指名した天皇をクビにした。 こわ~い女帝。 |

| 48 | 称徳 | しょうとく | 764 | 孝謙天皇と同一人物。 孝謙上皇が重祚して即位。 皇位を皇族でない僧の弓削道鏡(ゆげのどうき ょう)へ譲ろうとしたことが有名。 (道鏡事件) |

近世 江戸時代

男系社会が当たり前になっている中で即位した女帝

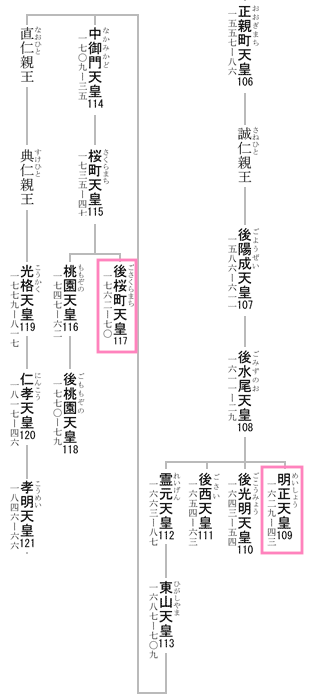

古代の第48代 称徳天皇から約860年ぶりに女性天皇が即位します。第177代 後桜町天皇は今のところ最後の女帝。

| 109 | 明正 | めいしょう | 1629 | 父・後水尾天皇が徳川幕府にブチ切れし て退位して即位。 2代将軍・徳川秀忠、正室・お江の方の 孫娘。 織田・浅井・徳川家の血を受け継ぎ、さ らに豊臣家の親戚。 |

| 117 | 後桜町 | ごさくらまち | 1762 | 今のところ、最後の女帝にして最後の院 |

女性天皇はパイオニア

歴代の女性天皇は、日本の歴史、天皇の歴史で重要なことを初めて行なっています。

大宝律令と養老律令

古代の近代化(律令国家をめざす)の基礎になる法典。憲法みたいなもの。

近江令(おうみりょう)、飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりょう)は自分たちで作ったが、大宝律令は中国の丸コピーだった。

律令は、律(りつ。刑法)と令(りょう。民法、行政法)からなる。

大宝律令(たいほうりつりょう)

701年(大宝元)撰定、702年(大宝2)施行。

中国のを丸コピーして日本に必要なものだけを選んだので1年で完成させた。

第42代 文武天皇の時代。

(じっさいは持統上皇が行なった。)

大宝律令は飛鳥浄御原令の失敗から『とりあえずパクった』もの。

養老律令(ようろうりつりょう)

718年(養老2)撰定、757年(天平宝字元)施行。

大宝律令の改訂版。

突貫工事でつくった大宝律令は中国のコピーなので、日本に合わないことがあった。

養老律令では、日本に合うように修正。(オリジナルの追加・変更)

撰定は第44代 元正天皇、施行は第46代 孝謙天皇。どちらも女帝。

天皇の皇位継承のルールを定めた継嗣令(けいしりょう)もある。

養老律令は『パクっただけだとなんか合わない。改良しよ!』になったもの。

養老律令 = 大宝律令 + 飛鳥浄御原令 + さらに改良

撰定から施行まで40年もかかっている。

オリジナルを作るのに苦労したのか? あいだの第45代 聖武天皇がサボったのか? よくわからない。

女帝のほうが憲法の大切さを分かっていて国作りに熱心だったのかも。

(大宝律令の持統上皇も女帝。)

(聖武天皇は仏教マニアで国作りに興味なし。)

譲位は明治より前は当たり前で、むしろ亡くなってから次の天皇が即位するほうが例外です。

譲位する前に死んだら隠して、譲位してから死んだことにするほど。

また、「日本」「天皇」「上皇」は、今でも当たり前に使います。

律と令の整備を行うことは、一人前の国家として認められるのに必要でした。今でも法治国家であることは一人前の国家の証です。

女性天皇は、こんなにも日本にとって重要なことを初めて行いました。これだけでも、決して『女帝は次の男帝のための中継ぎだった』ではないでしょう。

彼女たちは中継ぎに甘んじることなく、天皇の立場からできる限りのことをしているのが分かります。むしろ彼女たちの功績は大きいと言えるでしょう。

彼女たちより功績のない男帝はいくらでもいる。

いま学説では『女帝は次の男帝のための中継ぎだった』は否定されている。

それぞれの女帝を1人1人見て判断するのが主流。その中で、大した功績がない『中継ぎだった』と言われている人もいる。

それは男帝でも同じ。